En zone côtière, les apports de matières par les fleuves constituent un forçage essentiel de la dynamique sédimentaire. En Méditerranée, ces apports sont directement sous l'influence d'évènements de crues intenses (Bourrin et al., 2006, Sadaoui et al., 2016). Des mesures réalisées en continu à la station SORA (soutenue par l'agence de l'Eau et pilotée par l'IRSN) en Arles ont permis de montrer que sur la période 2006 à 2010, 40% à 96% des flux solides et des flux de 137Cs ont transité vers la mer durant les évènements de crues (> 3000m3s-1) du Rhône. Ces apports se traduisent par des dépôts directs dans le prodelta du Rhône (Dufois et al., 2014) et par un panache de matières en suspension (MES), pouvant impacter une partie significative du Golfe du Lion (Figure 1).

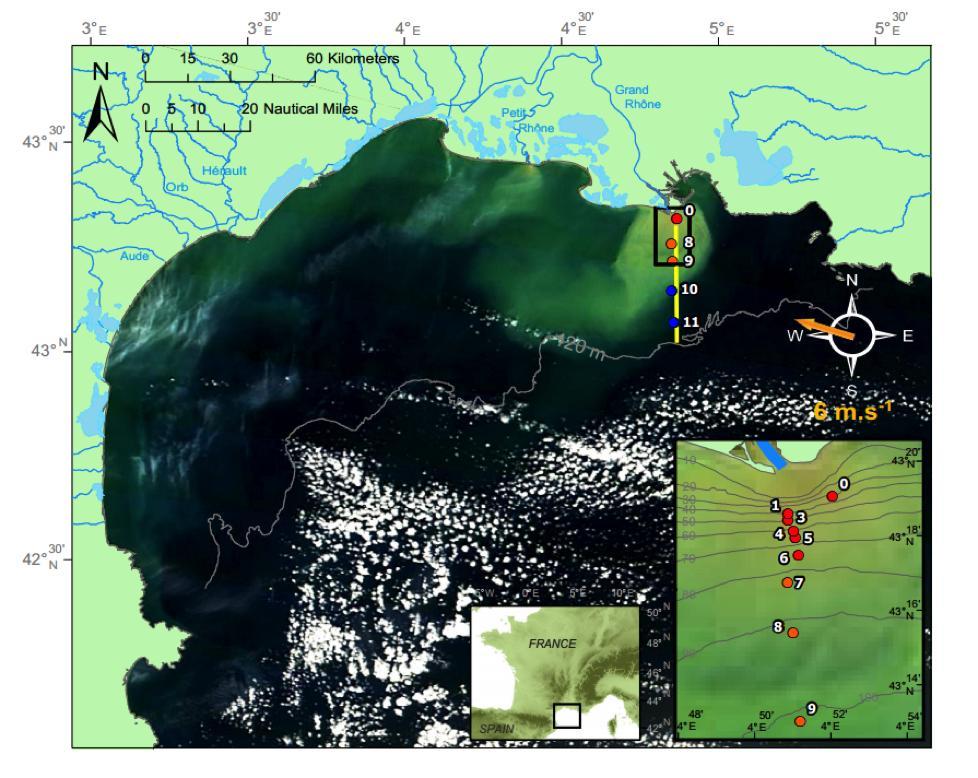

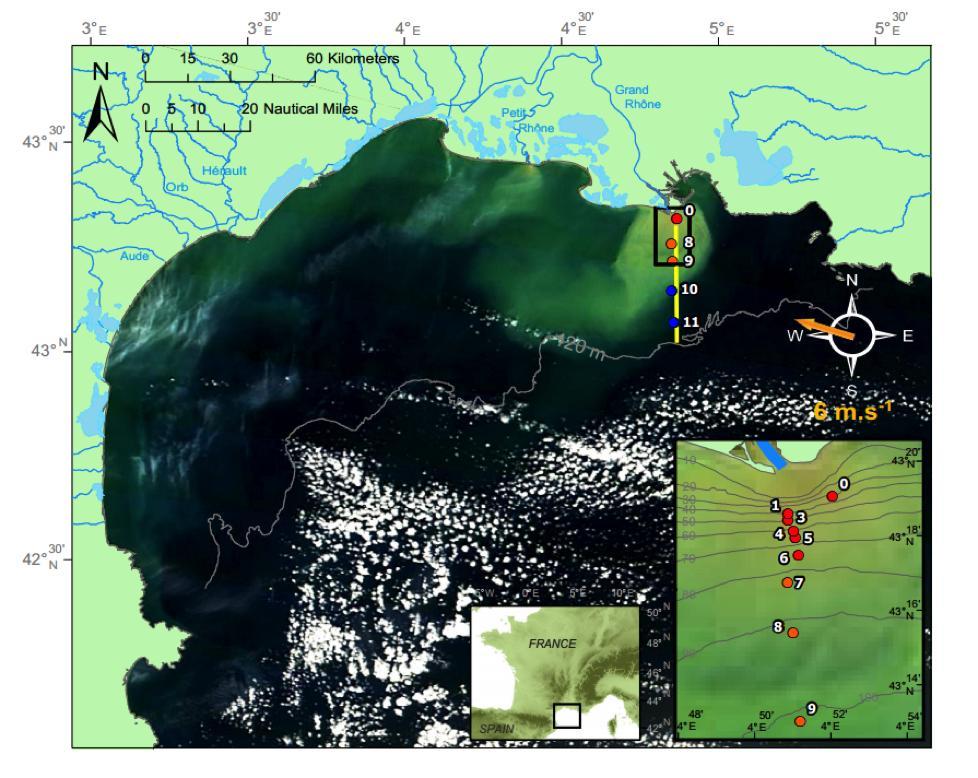

Figure 1: Images satellite couleur de l'eau lors de la crue du Rhône de février 2014 et transect N/S de référence pour les campagnes TUCPA et PLUMRHO (Many et al., 2016).

Les transferts sédimentaires, la quantification des flux horizontaux et verticaux dans la colonne d'eau et à l'interface avec le sédiment à l'échelle du Golfe du Lion, la réalisation de bilans sédimentaires de l'échelle événementielle (crue/tempête) aux échelles pluri-décennales, l'évaluation des modulations de ces bilans par les pressions anthropiques et le changement climatique sont autant de questions qui nécessitent la mise en ?uvre complémentaire de modèles hydrosédimentaires et de moyens d'observations in situ. Ces questions sont aujourd'hui abordées dans le cadre des projets ANR AMORAD, ANR MATUGLI, FP7 MERMAID et dans le cadre du programme de surveillance de la DCSMM.

Ces dernières années un effort conséquent a été consenti par les équipes participant au programme MERMEX pour déployer et valider des modèles réalistes (Ulses et al., 2008, Ferré et al., 2005, Dufois et al., 2014). Ces études ont identifié la paramétrisation de la vitesse de chute des matières en suspension comme l'un des verrous majeurs pour la représentation réaliste des transferts sédimentaires dans le Golfe du Lion. Ce paramètre est une caractéristique physique des MES, contrôlée par la taille et la densité des particules en suspension. Différentes campagnes récentes (MERMEX2012, TUCPA2014, PLUMRHO2015) ont été dédiées à l'observation de la variabilité spatiale des MES et de ces caractéristiques (concentration, spectre en classe de taille, densité des particules). Ces campagnes ont notamment permis de décrire la structure 3D de la zone sous influence directe du panache du Rhône avec:

-

Un panache de surface de plusieurs mètres d'épaisseur, caractérisé par des particules agrégées (flocs) de grande taille (>250umu), et de faible densité (<50kg.m-3), des fortes concentrations en MES (>10mg.l-1).

-

Un néphéloide de fond, d'épaisseur très variable (de quelques mètre à quelques dizaines de mètres en fonctions des conditions hydrodynamiques, caractérisé par des petits agrégats (<50mu) de densité moyenne (>200kg.m-3) et des concentrations supérieures à 4mg.l-1

-

Une zone intermédiaire très peu turbide (concentration de l'ordre de 1 à 2 mg.l-1) constitué de particules de petites tailles (<20mu) et de densité supérieure à 250kg.m-3.

Si un fort gradient vertical des caractéristiques des MES est démontré, peu de variabilité côte/large est observée avec les moyens instrumentaux actuels au sein du panache, avec des tailles et densités de particules similaires malgré une décroissance significative de la concentration en MES vers le large, démontrant une bonne stabilité des agrégats, et leur faible sédimentation en lien avec leurs caractéristiques intrinsèques. Des mesures complémentaires basées sur l'holographie sont actuellement en cours d'analyse afin d'observer la variabilité des aggrégats dans un gradient côte-large notamment lors des périodes de débit soutenu du Rhône (thèse de Gaël Many).

Ces premières mesures permettent d'évaluer les types de particules à simuler dans les modèles hydrosédimentaires, et les vitesses de chute qui leurs sont associées. Cependant, ces observations ont principalement été réalisées en hiver, l'objectif premier de ces campagnes étant de capturée un événement de crue et les typologies de MES associées. La question qui reste en suspens concerne la variabilité saisonnière de ces MES et de leurs propriétés physiques, notamment en lien avec les blooms phytoplanctoniques et la variabilité des apports sédimentaires. Le corollaire de cette possible variabilité saisonnière est d'estimer avec quel niveau de complexité les MES doivent elles être simulées dans le modèle hydrosédimentaire, i.e. doit on tenir compte dynamiquement des processus de floculation.

Le premier objectif de la campagne a donc consisté à appliquer le protocole expérimental éprouvé lors des campagnes TUCPA et PLUMRHO au cours de 4 campagnes saisonnières, afin de capturer cette variabilité.

Un second verrou pour la modélisation des transferts sédimentaires dans le Golf du Lion réside dans notre capacité d'observer les processus et événements contrôlant la dynamique de la zone d'étude, dans l'espace et dans le temps. Dans cet objectif, nous développons des moyens innovants de quantification de la concentration en MES, à la fois en optimisant les algorithmes d'inversion des données satellite couleur de l'eau mais également en développant une méthode originale de quantification des concentrations en MES, voire des flux de MES, dans l'ensemble de la colonne d'eau. Ce dernier développement est réalisé dans le cadre du projet ANR MATUGLI, et repose sur trois techniques maîtrisées par les partenaires de la campagne : i) l'inversion du signal acoustique rétrodiffusé d'un ADCP, ii) la mise en ?uvre du glider, un vecteur innovant en domaine côtier ; iii) la correction dynamique des courants mesurés à partir de plateformes mobiles. L'objectif de ce développement est de bénéficier de la capacité du glider à réaliser des radiales régulières dans des zones clés, i.e. les panaches des fleuves (i.e. les radiales TUCPA ou PLUMRHO, Many et al., 2014 - ) et de la mesure à distance du courant et de la concentration en MES par les ADCPs (Dufois et al. 2014; Verney et al ; 2013 - ) pour obtenir une vision 2DV complète des radiales tests, complétant notamment les derniers mètres au dessus du fond, jamais atteinte pour des raisons de sécurité de navigation.

Le second objectif des campagnes a consisté à valider le développement d'un glider embarquant des capteurs optiques et acoustiques et sa capacité à quantifier et caractériser les structures turbides dans deux zones ateliers de référence du Golfe du Lion : Le panache du Rhône, entrée principale de matériel particulaire dans le système et l'embouchure de la Têt à la sortie Sud Ouest du plateau du Golfe du Lion.