L'ensemble des données acquises sont de grande qualité. Elles offrent une vision nouvelle sur la formation et l'évolution de la lithosphère océanique sur laquelle se construit l'édifice volcanique de La Réunion, ainsi que sur la construction, l'évolution et le démantèlement de cet édifice volcanique.

1. Structure de la lithosphère océanique et interactions avec le point chaud de La Réunion

L'analyse des données montre clairement que la lithosphère dans le compartiment de La Réunion a une histoire et une évolution beaucoup plus complexe que dans les compartiments adjacents. En particulier, les linéations magnétiques présentent des directions variées, non-parallèles à l'axe du paléo-rift océanique connu à proximité de l'île. Elles ne s'accordent pas avec l'existence d'un autre axe fossile, mais pourrait s'expliquer par la trace du point triple de l'Océan Indien qui pouvait être localisé dans la zone avant l'anomalie 29 (64 Ma).

Les données acquises permettent également de montrer que des structures de la croûte océanique se prolongent sous l'édifice de la Réunion, ce qui renforce l'idée que l'édifice de La Réunion se soit mis en place au niveau de structures pré-existantes de la lithosphère océanique. De nombreuses structures volcaniques ont également été mises en évidence dans ce compartiment par les données bathymétriques haute résolution (rides régulièrement espacées, structures volcaniques allongées, grands monts sous-marins isolés). Leur place dans l'évolution de la zone doit encore être comprise.

2. Construction, destruction, évolution des édifices volcaniques

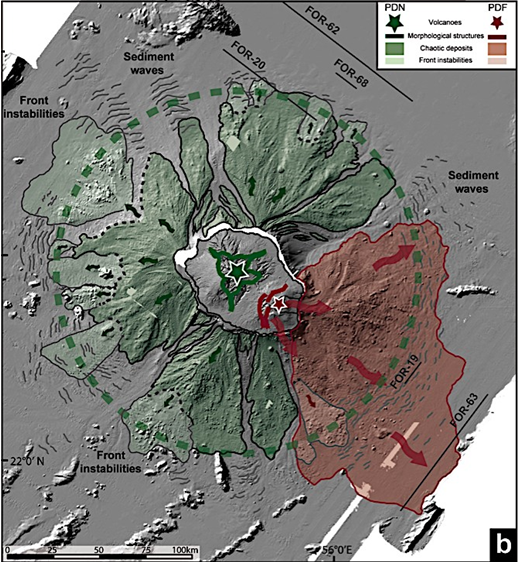

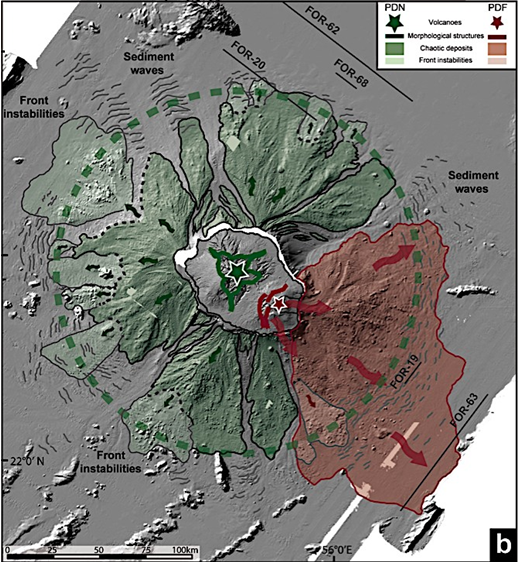

Les données recueillies permettent d'avoir une vision beaucoup plus précise sur les processus de démantèlement ayant affecté de manière récurrente les flancs du complexe volcanique, et sur l'identification de structures construites sur les flancs de l'édifice. L'édifice volcanique de La Réunion semble avoir été très fortement affecté par des mouvements gravitaires. Parmi, les volcans-boucliers en domaine océanique, il est certainement celui qui présente le rapport le plus élevé entre surface couverte de produits issus de déstabilisation et surface construite par les coulées.

Carte interprétative des processus de glissement de masse autour de l'île de La Réunion (Le Friant et al., 2011). Le cercle pointillé marque la rupture de pente séparant la base du complexe volcanique et le plancher océanique.

Grâce aux nouvelles données sismiques, de bathymétrie, d'imagerie acoustique et de sondeur de sédiment, même si elles sont encore loin d'avoir été pleinement exploitées, il a été permis de proposer un modèle nouveau associant évènements catastrophiques de type avalanche de débris et glissements lents (Le Friant et al. 2011). Leur place dans l'évolution de l'île est encore incomplètement comprise, mais ceci est à mettre en relation des travaux réalisés à terre sur le rôle des « sills » dans le déclenchement des instabilités gravitaires.

L'étude des roches prélevées par dragage a également permis de révéler quelques surprises. Outre le fait que des formations vieilles de près de 4 Ma ont pu être datées, ce qui double pratique l'âge connu des formations volcaniques de La Réunion, ces formations les plus anciennes se caractérisent par une signature isotopique jusqu'alors inconnue à La Réunion, beaucoup plus radiogénique que les produits jusqu'alors analysés (Smietana, 2011). Ceci altère un peu l'image d'un point chaud isotopiquement très homogène accolée à l'édifice réunionnais. Ces travaux doivent être publiés rapidement. Quelques contraintes chronologiques supplémentaires doivent encore être acquises pour cela.

L'exploitation des prélèvements effectués par dragage est toujours en cours. De nouveaux résultats seront obtenus dès cette année. En particulier, peu a été fait sur les dragages réalisés sur les édifices volcaniques cartographiés à l'ouest de La Réunion. C'est un objectif pour ces deux prochaines années.

3. Érosion et dynamique sédimentaire

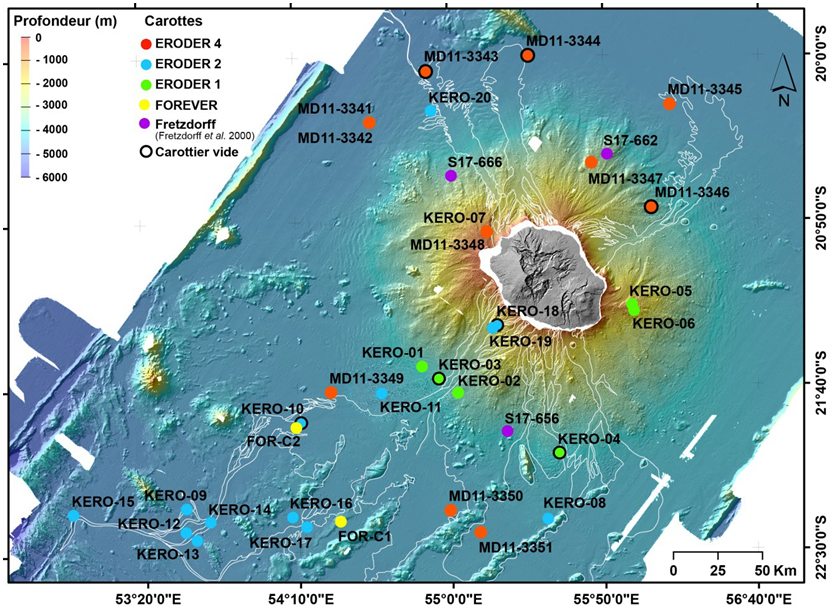

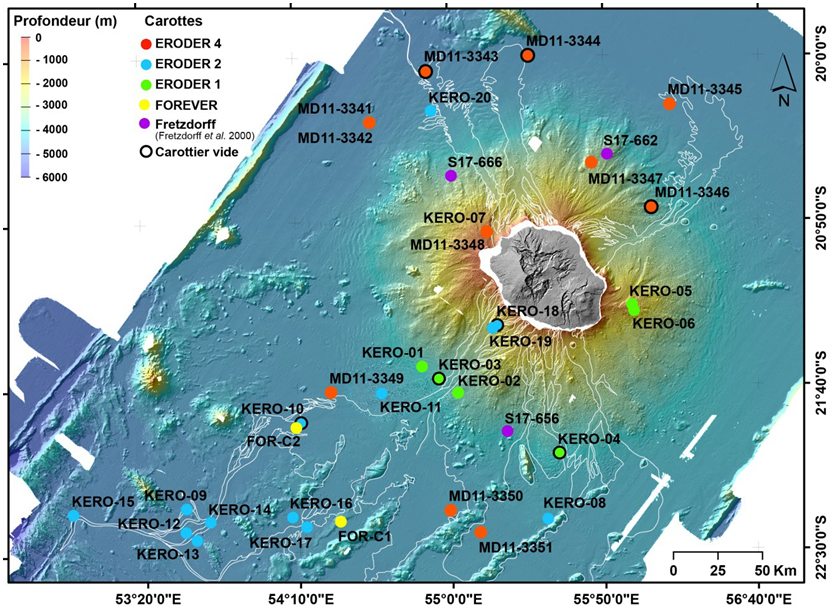

Carte bathymétrique autour de l'Ile de La Réunion montrant la localisation de l'ensemble des carottages acquis pendant les campagnes Forever et Eroder (Mazuel, 2014).

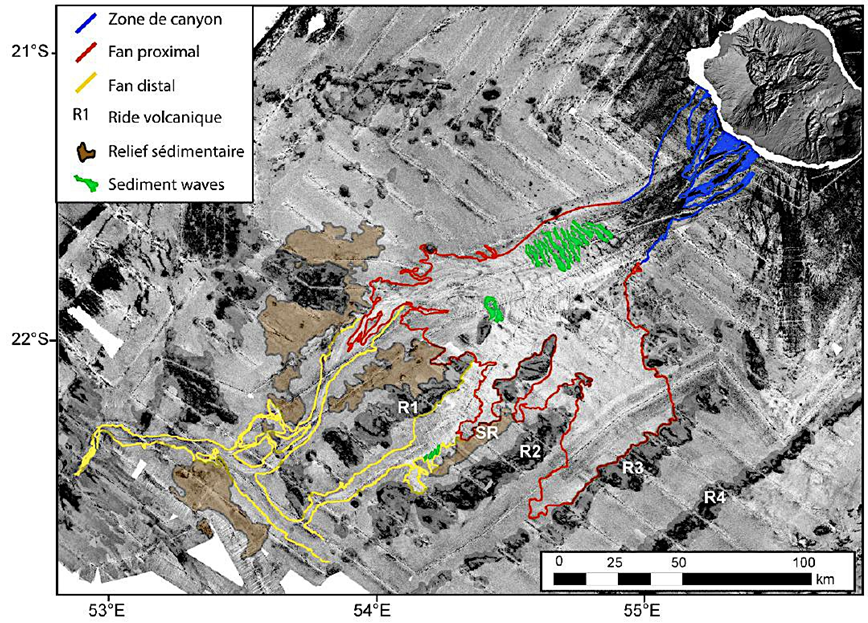

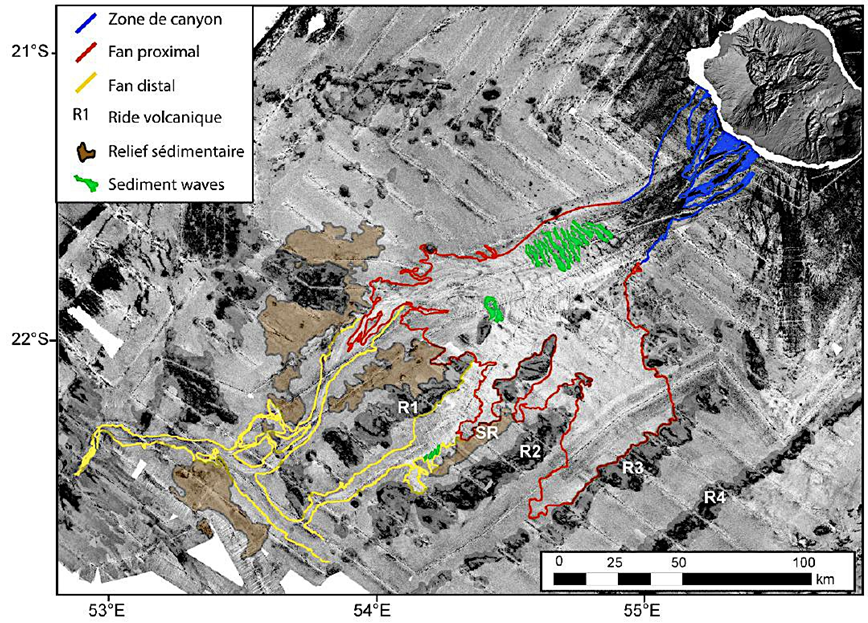

Les données obtenues mettent en évidence l'importance des processus volcano-sédimentaires sur les pentes sous-marines de l'édifice réunionnais. Cinq grands systèmes turbiditiques volcanoclastiques ont été découverts au large des principales rivières de l'île. Ils montrent des similarités avec des systèmes turbiditiques de marge continentale, mais c'est la première fois que de tels systèmes sont reconnus sur les flancs d'un volcan intraplaque. Ces systèmes sont, c'est un certitude, le meilleur exemple au monde de systèmes turbiditiques associés à un édifice volcanique. Ils sont plus développés et possèdent une structure plus identifiable que ceux que l'on peut trouver à Hawaii, aux Canaries, ou encore en contexte de subduction. Ceci est du aux conditions propres à leur genèse, mais également au contexte qui est celui de La Réunion, loin de toute autre source de sédiment et sans flexure marquée de la croûte océanique. Ceci a permis d'apporter des contraintes fortes sur la genèse et l'alimentation de ces systèmes, associant les apports de sédiments depuis les grandes rivières de l'île et les déstabilisations des pentes sous-marines. Les systèmes sédimentaires ont concentré une grande partie des travaux sur les données des campagnes ERODER et FOREVER en raison de leur caractère exceptionnel (Saint-Ange et al. 2011; Sisavath et al. 2011 ; Sisavath et al. 2012 ; Babonneau et al., 2013, Saint-Ange et al., 2013 ; Babonneau et al., in press).

Interprétation du système turbiditique de Cilaos (in Mazuel, 2014, d'après Sisavath et al., 2011). Support : Mosaïque d'imagerie acoustique issue des campagnes FOREVER, ERODER 1 et ERODER 2.

La connaissance de l'histoire de la sédimentation autour de La Réunion apporte des contraintes sur la chronologie du volcanisme explosif et des grands évènements gravitaires au cours des 400 derniers milliers d'années. Ainsi, l'évolution récente du volcan actif du Piton de la Fournaise peut-elle être revisitée à la lueur des données sédimentologiques obtenues sur le flanc est de l'île (Saint-Ange et al., 2013 ; Babonneau et al., in press). Des travaux sont encore à publier.

Les résultats obtenus ont donné lieu à sept thèses de doctorat, dix-huit stages de master, une trentaine de communications dans des congrès internationaux et 9 publications, auxquelles s'ajoutent un article en cours de révision, un soumis et deux en cours de rédaction. La quantité de données et d'échantillons collectés est importante et les travaux relatifs aux deux campagnes sont toujours en cours, ce qui conduit à envisager des publications s'échelonnant encore pendant au moins 2 à 3 années.

Par ailleurs, le jeu de données a été utilisé pour le projet EXTRAPLAC, dont le but est de revendiquer l'extension du plateau continental au-delà des 200 milles de la Zone Economique Exclusive. En ce qui concerne l'île de La Réunion, l'argumentation pour un plateau continental juridique, dans le cadre de l'Article 76 de la Convention des Nations unies sur le Droit de la Mer, passe par la démonstration d'une surélévation de l'ensemble du compartiment lithosphérique lié à l'île. Les données bathymétriques acquises pendant les campagnes FOREVER et ERODER étaient primordiales pour la constitution d'un dossier de demande d'extension, dossier déposé auprès de l'ONU en mai 2009.

Enfin, les données acquises par les campagnes FOREVER et ERODER se sont avérées fort utiles pour aider à définir la localisation précise des sites de déploiements des OBS du projet RHUM-RUM (PIs Guilhem Barruol et Karin Sigloch) autour de La Réunion. Le projet RHUM-RUM consiste à réaliser l'imagerie en profondeur du point chaud de la Réunion en déployant des OBS pendant environ un an. Un des objectifs étant d'imager le point chaud sous la lithosphère, ce projet est complémentaire du projet FOREVER-ERODER.

4. Échéancier des travaux à réaliser au cours des prochaines années

Plusieurs jeux de données ou échantillonnages peuvent encore, ou doivent encore, être exploités. Parmi les travaux restant à réaliser peuvent être cités:

- la publication des travaux des thèses récentes (2015 - 2016),

- l'exploitation des dragages des monts sous-marins à l'ouest de La Réunion (2015 - 2016),

- la valorisation des données TOBI (2016 - 2017),

- la caractérisation morphologique des structures construites par les coulées (2016 - 2017),

- l'exploitation des données en regard de la tectonique récente du Piton de la Fournaise (2016 - 2017),

- la poursuite des travaux sur les tephras volcaniques (2015 - 2016),

enfin la chronologie et le mode de mise en place des produits issus d'écroulements gravitaires peuvent être revisités.