Chaque campagne comportait un volet de mesures physiques, mais des accents particuliers ont été mis au fil des années sur des thématiques particulières :

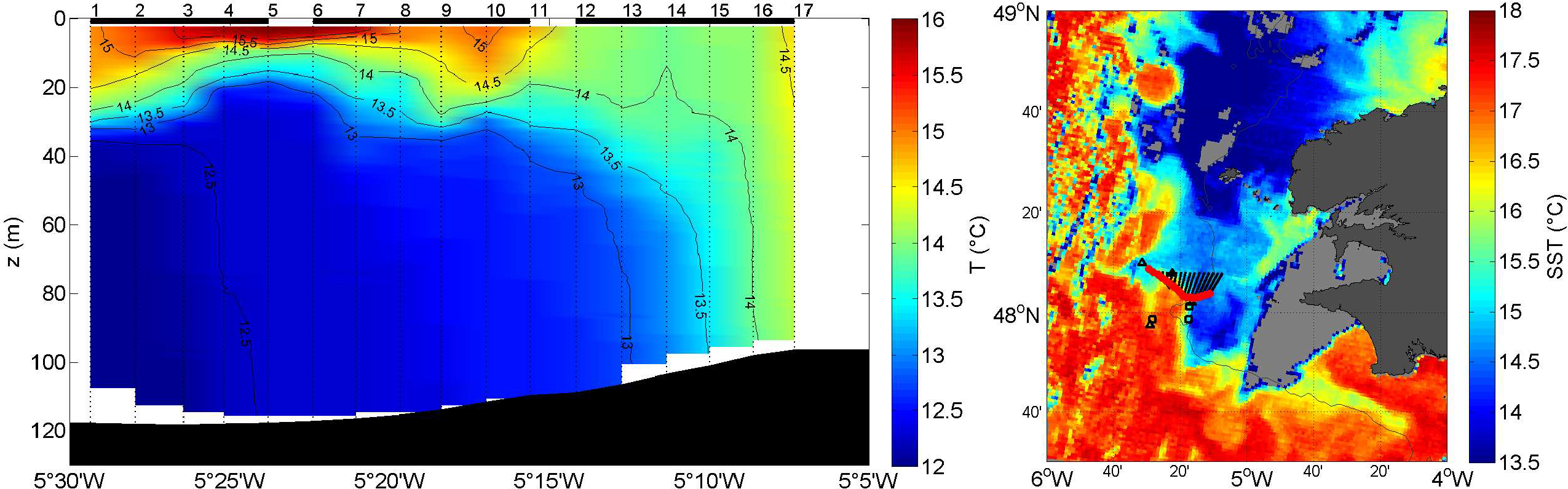

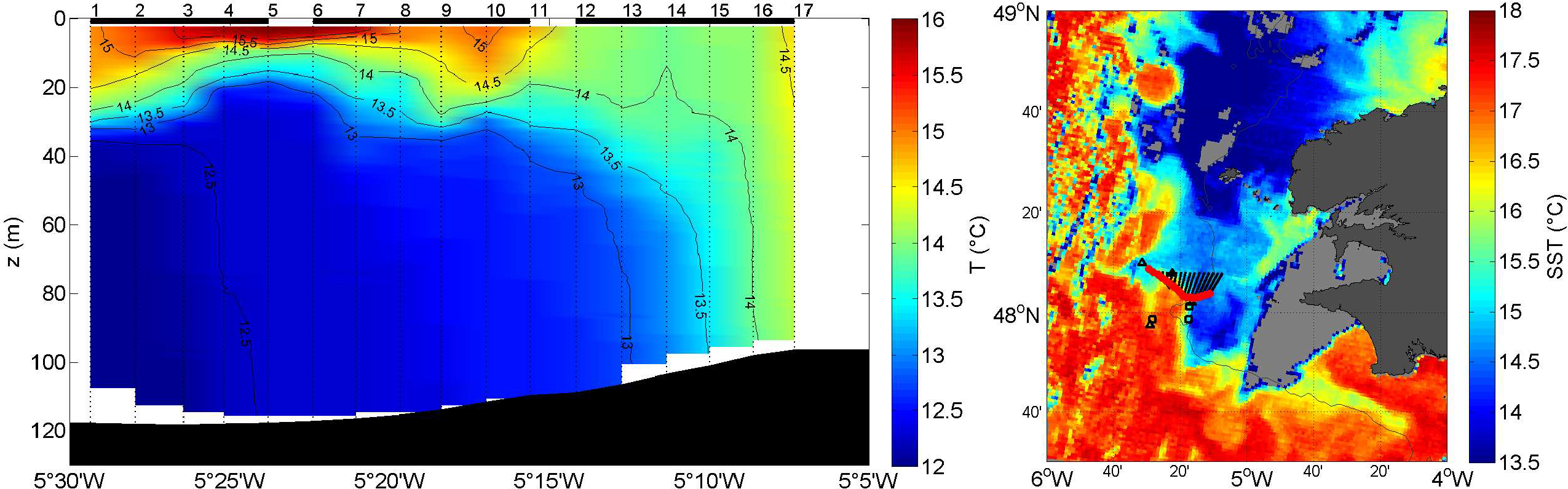

La campagne de 2007 a permis une première prise de contact avec la zone, scientifiquement en friche depuis le milieu des années 1980. Cette campagne a permis de mettre en évidence le fait (voir Figure 2) que le "front d'Ouessant" était en fait un "système frontal", composé du front de surface, visible sur l'imagerie infrarouge, qui sépare les eaux de la zone mélangée des eaux chaudes situées au-dessus de la thermocline sur le plateau continental, mais aussi d'un front profond séparant les eaux de la zone mélangée des eaux du "bourrelet froid" couvrant le plateau Celtique. Ces deux fronts, s'ils sont certainement en interaction, ont cependant des dynamiques différentes, et ne sont pas nécessairement co-localisés. C'est de plus le front profond qui induit les circulations résiduelles les plus fortes.

Figure 2 : À gauche : Section de température en 48°08'N, réalisée entre 00:00 et 06:00 UTC le 14/09/2007. À droite : Image satellite infrarouge (capteur MODIS) du 14/09/2007 à 02:20 UTC montrant la structure spatiale du front de marée d'Ouessant. La courbe rouge montre la position à 02:20 UTC des masses d'eaux échantillonnées par la section, une fois corrigés les mouvements dus à la marée.

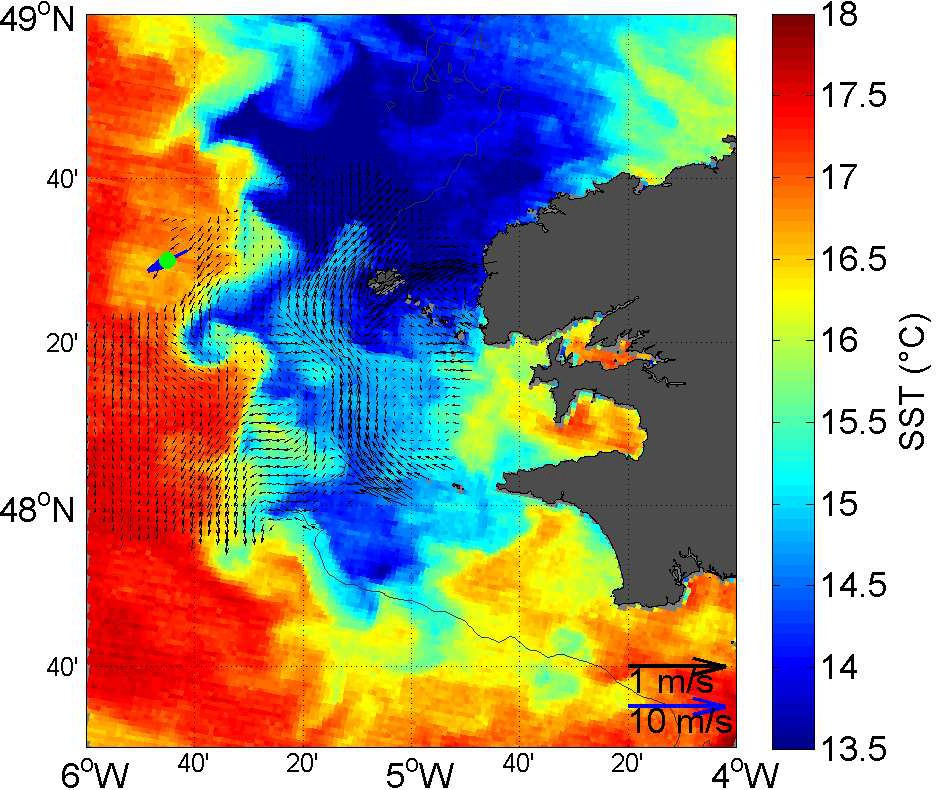

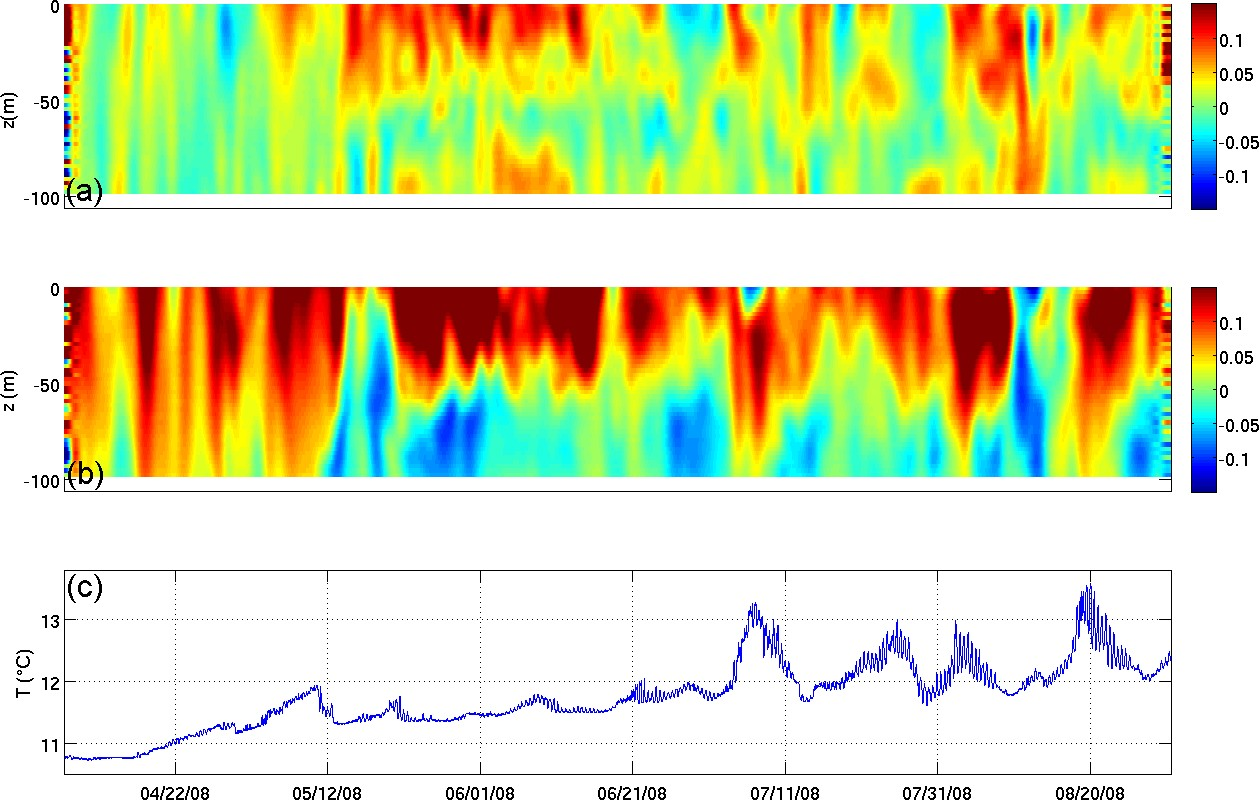

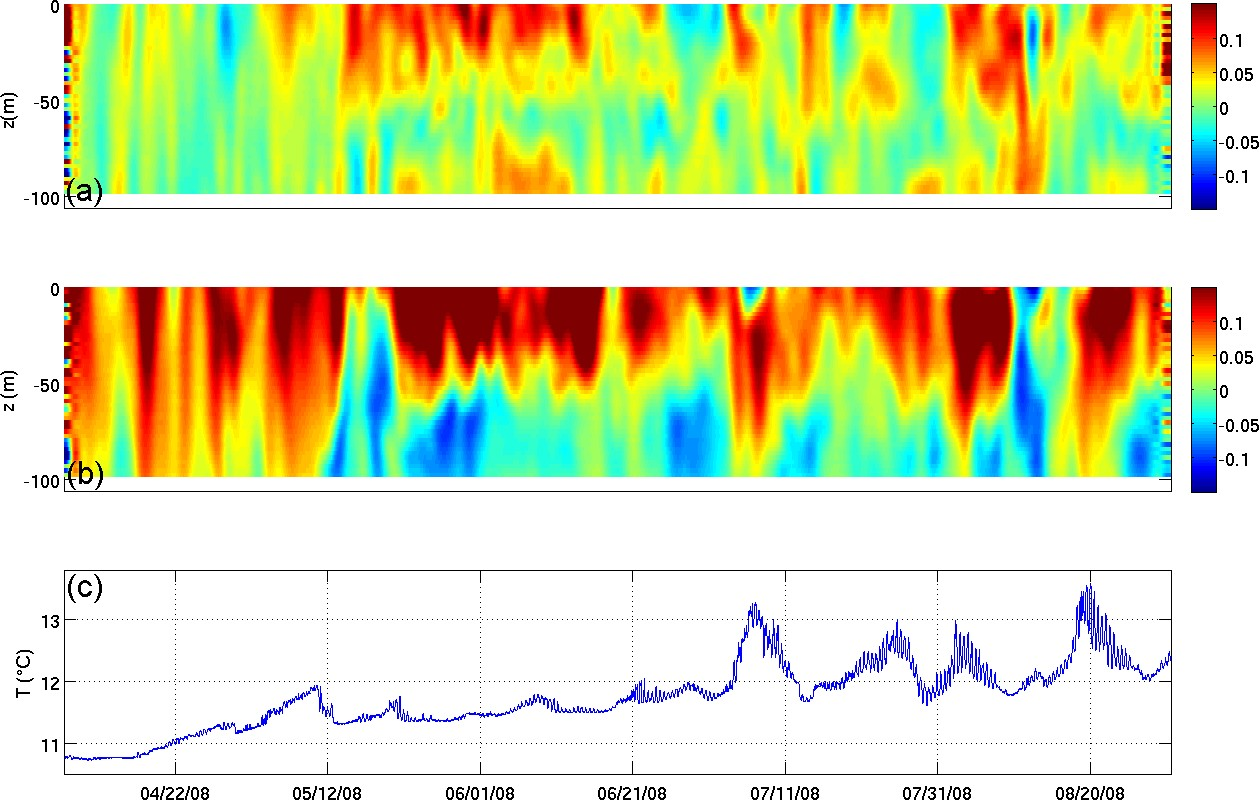

La campagne de 2008, marquée par des conditions météorologiques peu favorables, a cependant permis la réalisation de premières mesures hydrologiques à grande emprise spatiale au moyen du poisson remorqué Scanfish, acheté peu après par le LPO sur financement CPER, ainsi que la réalisation de mesures d'étalonnage du système de mesure des courants de surface par radars HF mis en place par le SHOM sur l'Iroise (voir champ de courant de surface en Figure 1). Un mouillage courantométrique mis en place en avril par le Côtes d'Aquitaine a par ailleurs permis d'observer les changements subis par la structure courantométrique lors de la mise en place du front au printemps (voir Figure 3). Comme estimé à partir des mesures de la campagne FroMVar 2007, une structure barocline se met en place, le courant de surface ayant une composante vers le nord plus positive que le courant de fond. La remarque inattendue est que la circulation de surface reste sensiblement inchangée, l'essentiel de la circulation induite étant au fond, et dirigée vers le sud (voir article T. Szekely et al, en révision pour Cont. Shelf. Res.).

Figure 3 : Enregistrements des profils verticaux composantes nord (haut) et est (milieu) du courant filtré de la marée, et de la température de fond (bas) au point 48°14'N, 5°10'W, d'avril à aout 2008. La mise en place du front, vers la mi-mai, s'accompagne de l'apparition d'une structure barocline du courant subtidal.

La campagne de 2009 a été dédiée à la réalisation de deux instantanés de la structure de l'écosystème pélagique du front, en vive-eau et morte-eau, ainsi que de mesures d'intensité des fluctuations turbulentes de micro-structure au moyen du profileur VMP6000 du LPO. Les prélèvements biologiques ont échantillonné les sels nutritifs, le phytoplancton (taxonomie, observations des chaînes de diatomées au moyen d'un vidéo-fluo-microscope in-situ) et le méso- zooplancton (taxonomie par zooscan, observation optique au moyen d'un LOPC et acoustique au moyen du TAPS de l'IRD). Ces mesures ont permis :

- De mettre en évidence l'impact fort de la présence du front sur la structure des communautés phyto (poster Sourisseau et al, 2010) et méso-zooplanctoniques (Schultes et al, 2013).

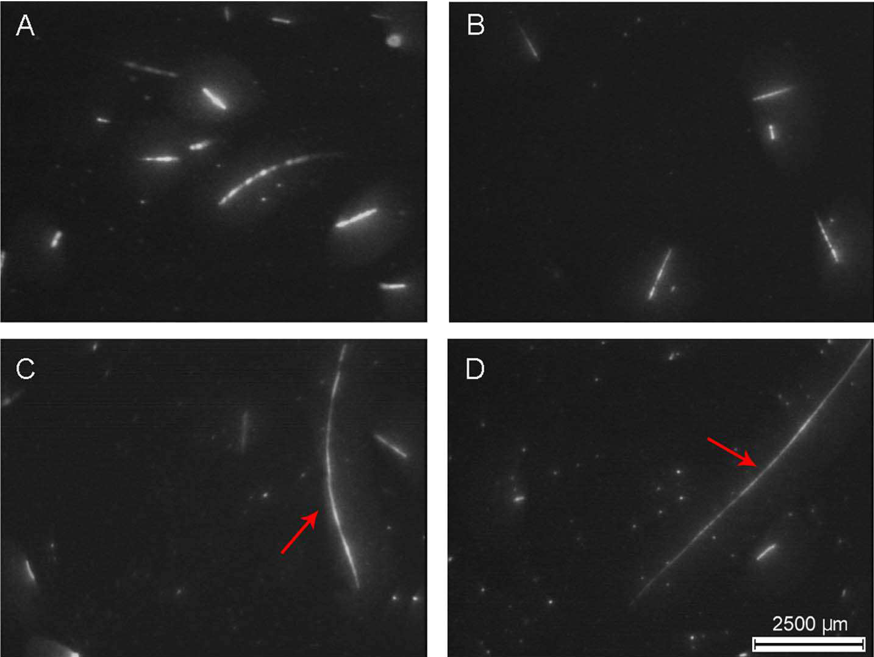

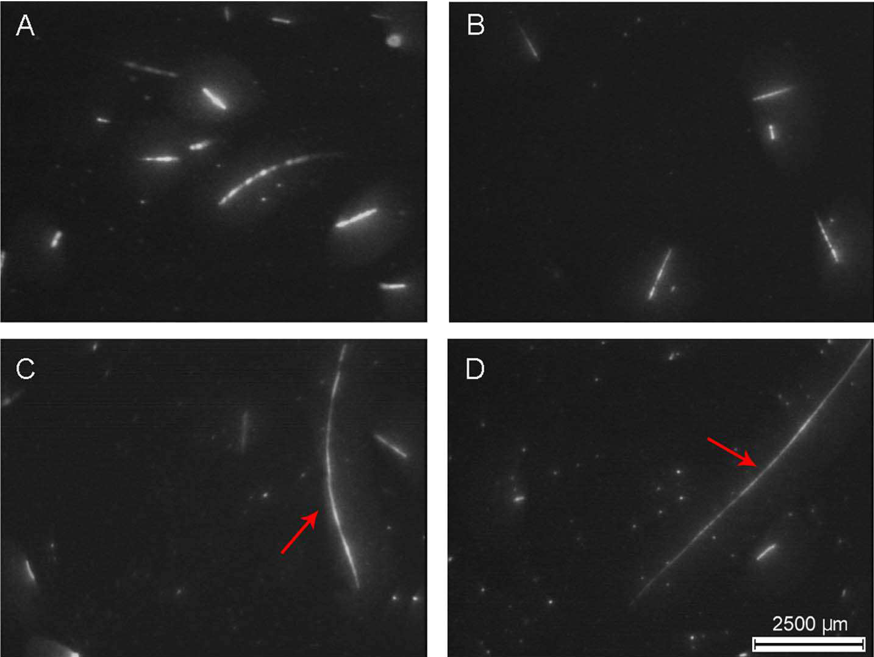

Figure 4 : Exemples typiques de chaînes de diatomées observées au moyen du vidéo-fluo-microscope in situ en mortes-eaux (A et B) et en vives-eaux (C et D). La forme des chaînes et les comptages réalisés indiquent que ces diatomées sont probablement du genre Pseudo-Nitzschia Spp. Figure tirée de (Landeira et al, 2014).

- De mettre en évidence la réponse contre-intuitive du phyto-plancton aux variations d'intensité des fluctuations turbulentes (les chaines de diatomées les plus longues ont été observées pendant la vive-eau, période d'abondance des nutriments, mais de forte sollicitation mécanique de la structure des chaînes, voir Figure 4). La re-distribution de la biomasse phytoplanctonique sous la forme de chaines courtes en morte-eau serait une stratégie permettant une meilleure assimilation des nutriments (Landeira et al, 2014).

- De mettre en évidence une forte contamination des mesures LOPC et TAPS par la remise en suspension de sédiments en vive-eau (poster Sourisseau et al, 2010).

- De mettre en évidence le fait que les variations spatiales de l'intensité des fluctuations turbulentes entre la zone homogène et la zone stratifiée étaient largement inférieures à leurs variations temporelles au cours du cycle de mortes-eaux / vives-eaux. Cette constatation amène à remettre en cause l'hypothèse classique de formation du front par les hétérogénéités spatiales du mélange de marée, au profit d'un mécanisme faisant intervenir le transport d'Ekman dans la couche de fond (article en révision Szekely et al).

La campagne de 2010, réalisée en collaboration avec le CNRS/LDO (M.-A. Gutscher), a permis, avec un succès relatif, la réalisation de premiers essais de mesures sismiques de la structure thermohaline de la colonne d'eau. Dans le cadre de la thèse d'H. Piété, cette technique a pu finalement être employée avec succès au cours de la campagne ASPEX 2012 (Thalia).

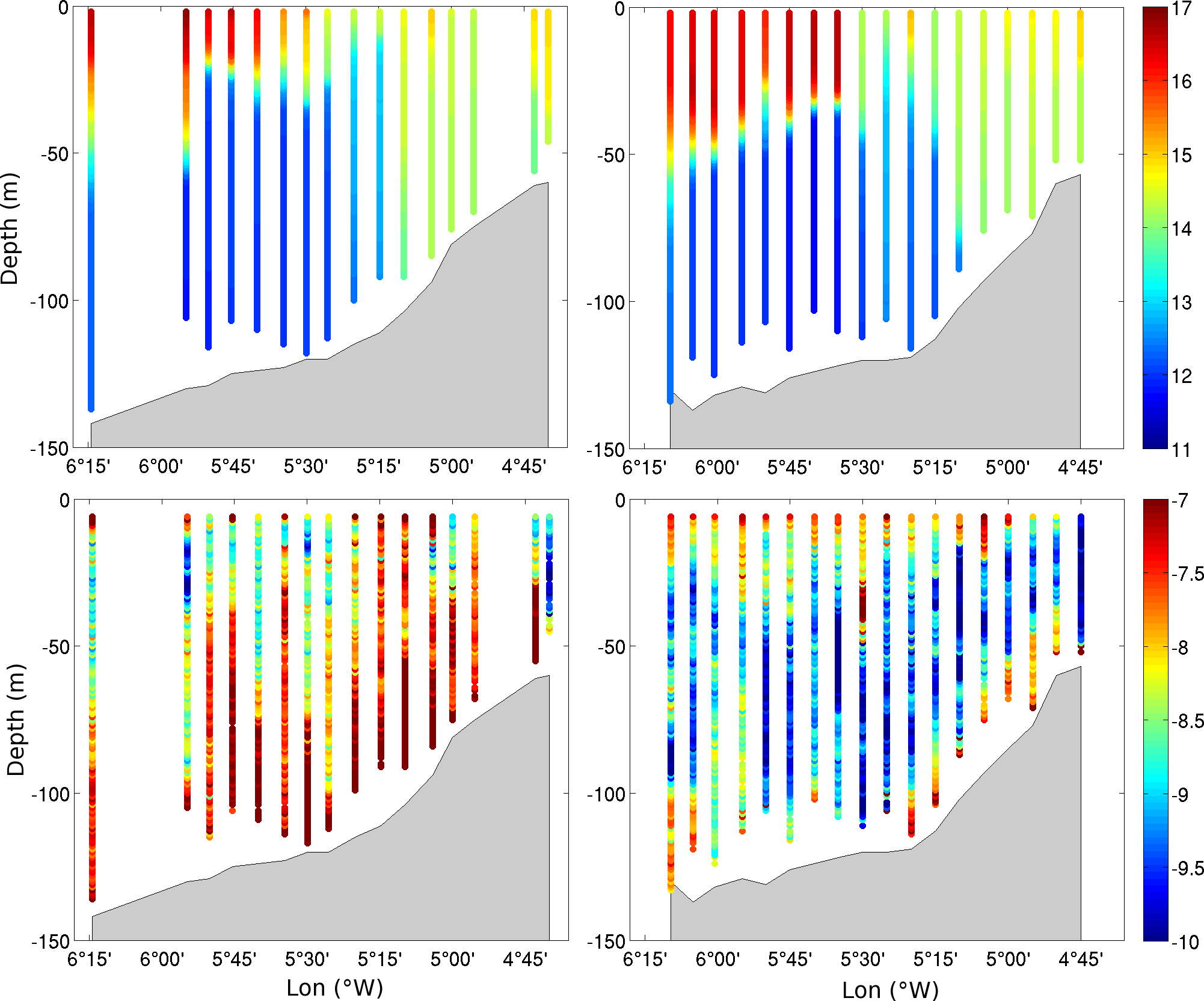

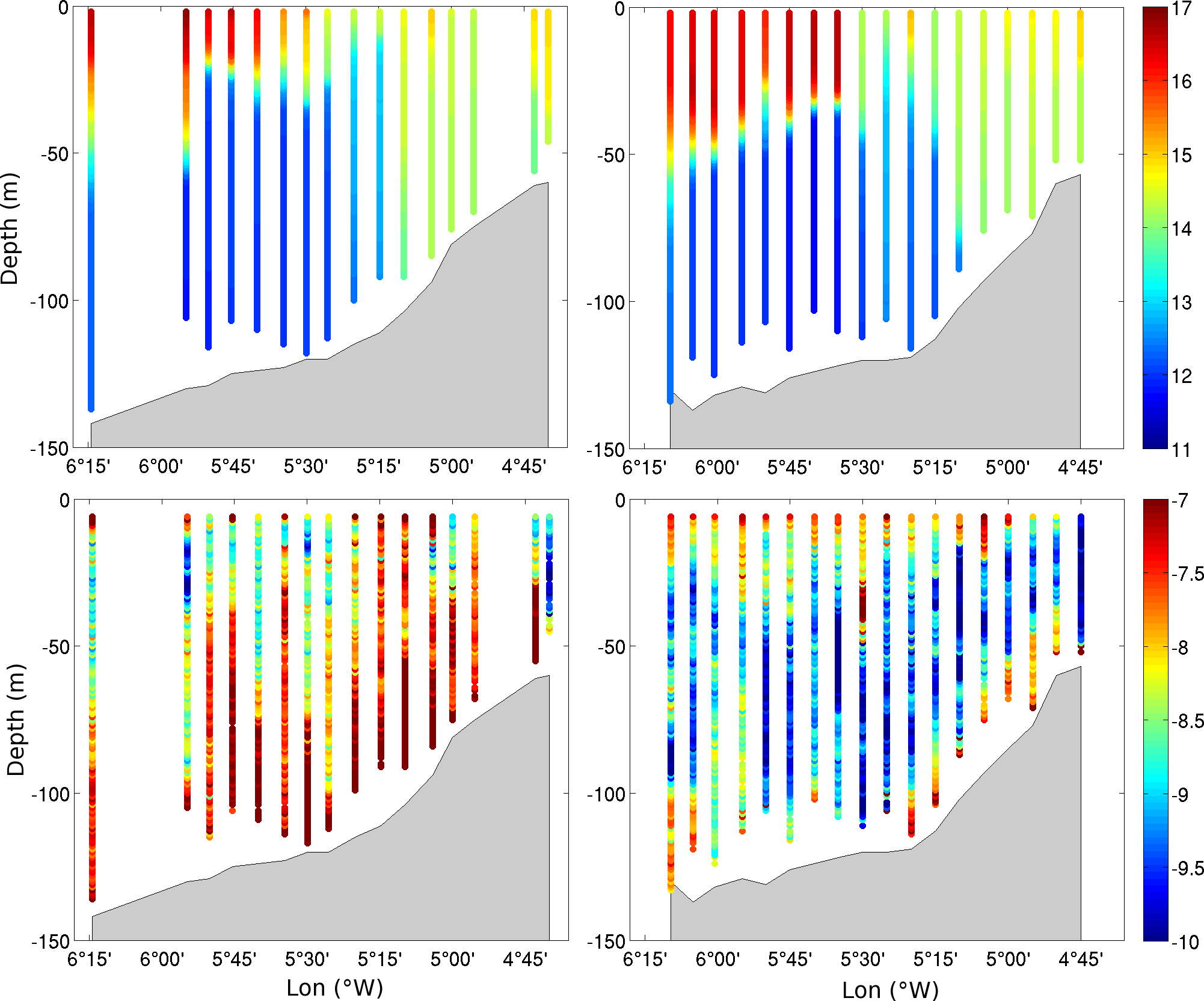

Figure 5 : Mesures de dissipation turbulente réalisées pendant la campagne FROMVAR 2009. Les données correspondant au leg 1 (vives-eaux) et au leg 2 (mortes-eaux) sont présentées respectivement dans les colonnes de gauche et de droite. La ligne du haut présente les données de température, la ligne du bas le logarithme décimal de la dissipation massique d'énergie cinétique turbulente. Figure tirée de (Szekely et al, en révision pour Cont. Shelf Res.). Noter la remarquable homogénéité de la dissipation d'énergie cinétique turbulente en fonction de la longitude, par rapport au changement d'au moins 2 ordres de grandeur entre la morte-eau et la vive-eau.

La campagne de 2011, enfin, réalisée en collaboration avec le CMM et le CMS de Météo-France (P. Le Borgne, H. Roquet, M.-N. Bouin), l'IFREMER/LOS (B. Chapron) et le CNRS/LATMOS (D. Bourras), a été consacrée à la réalisation de mesures des interactions Océan/Atmosphère et de l'impact du gradient de température de surface associé au front. Le jeu de données extrêmement riche collecté pendant cette campagne est en cours d'exploitation.

Perspectives

La valorisation du jeu de données se poursuit, seul ou en association avec des jeux de données collectés dans le cadre de nouveaux projets. Le projet FroMVar, en affinant la description de la structure du front thermique d'Ouessant, a fourni les bases d'une utilisation de la zone comme laboratoire naturel.

L'étude par méta-barcoding de la structuration de la biodiversité de l'écosystème microbien en réponse au forçage par la structure physique (dans l'esprit de l'étude de l'écosystème pélagique menée pendant la campagne FROMVAR 2009) est notamment prévue dans le cadre du projet M2BIPAT (soutien demandé à l'INSU/EC2CO, campagne demandée auprès de la CNFC).

L'exploitation de la zone comme zone-atelier dans le cadre de projets de calibration/validation de missions satellites est aussi en développement (CAL/VAL Sentinel-1A et CFOSAT).