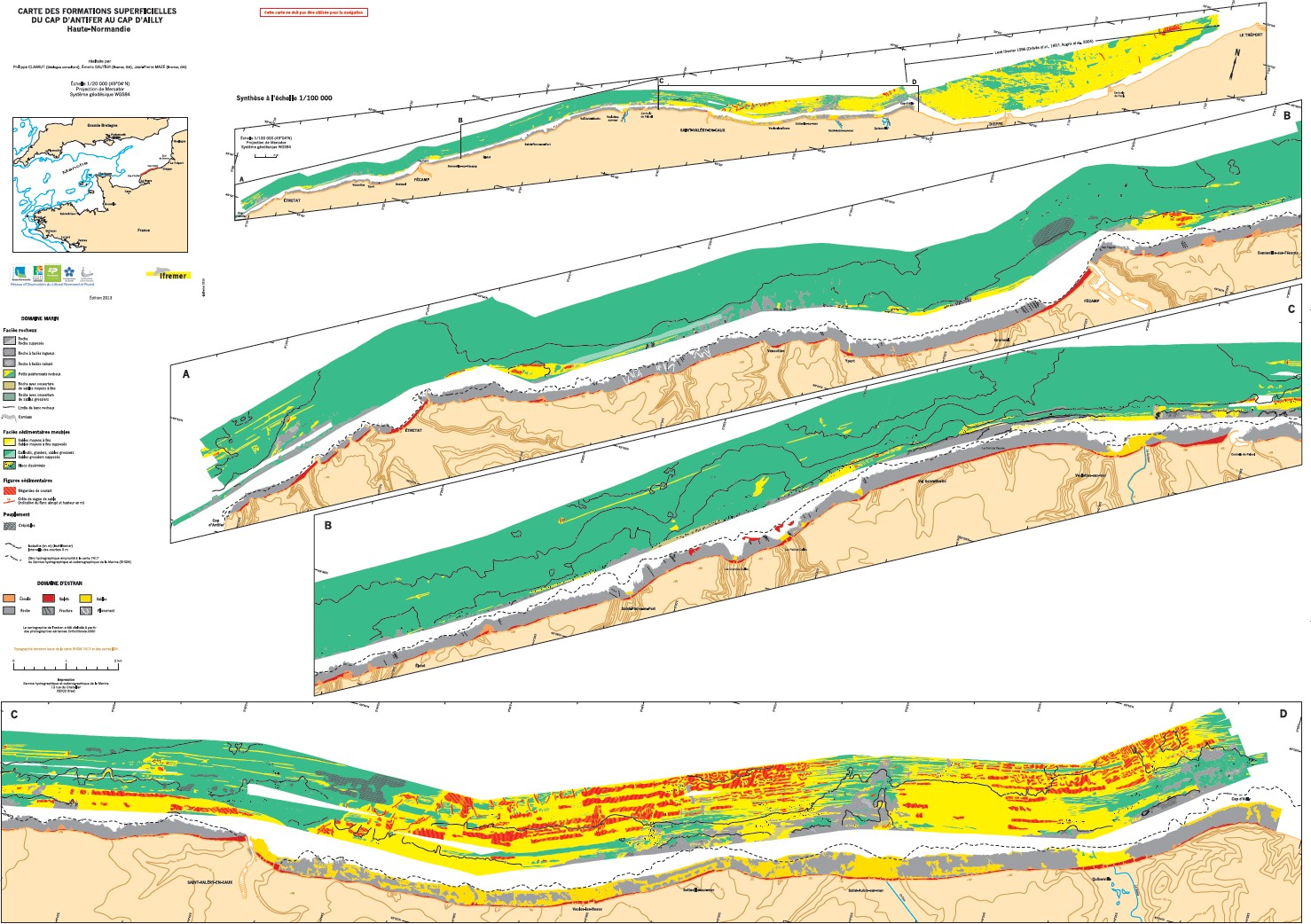

Entre le cap d'Antifer et le cap d'Ailly, le littoral est, comme dans l'ensemble de la côte d'Albâtre, constitué de falaises crayeuses d'une altitude moyenne de l'ordre de 70 m, au pied desquelles se développe un platier rocheux. Celui-ci, généralement recouvert dans sa partie supérieure d'un cordon de galets, adossé à la falaise, se termine parfois vers le large par un abrupt de hauteur métrique à plurimétrique, entaillé de rigoles.

Les fonds marins côtiers sont constitués d'un substratum rocheux, surmonté d'une couverture sédimentaire meuble peu épaisse constituée de cailloutis dans la partie occidentale et de sables dans la partie orientale. Cette variation d'épaisseur est liée à la décroissance de l'intensité des courants de marée, dont les vitesses en vive-eau moyenne sont maximales à Étretat (près de 2 m/s) et décroissent progressivement vers l'est pour atteindre 0,9 m/s devant la baie de Somme.

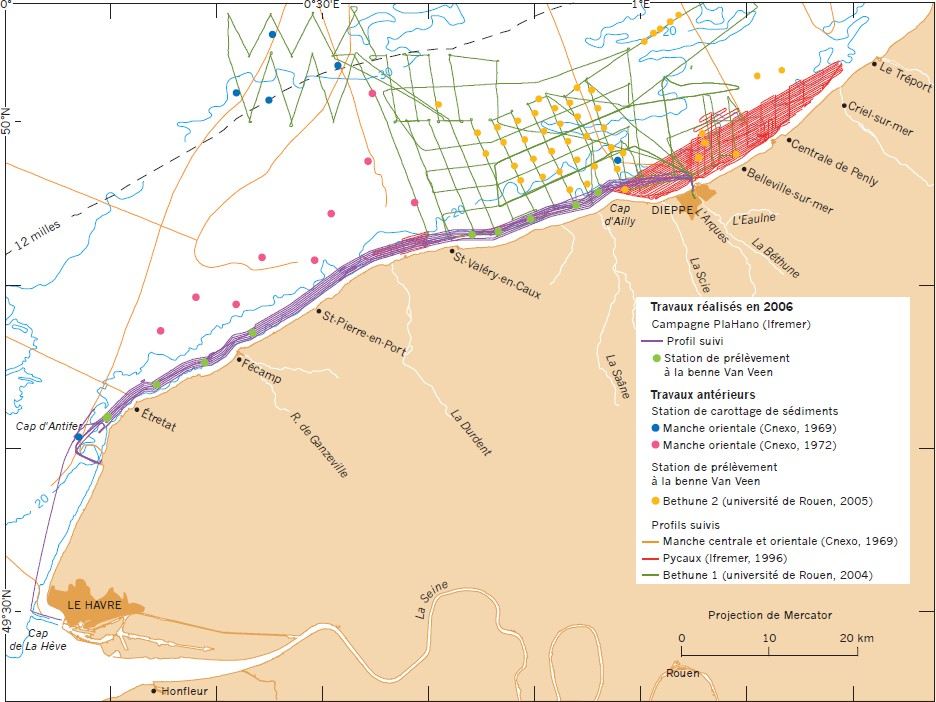

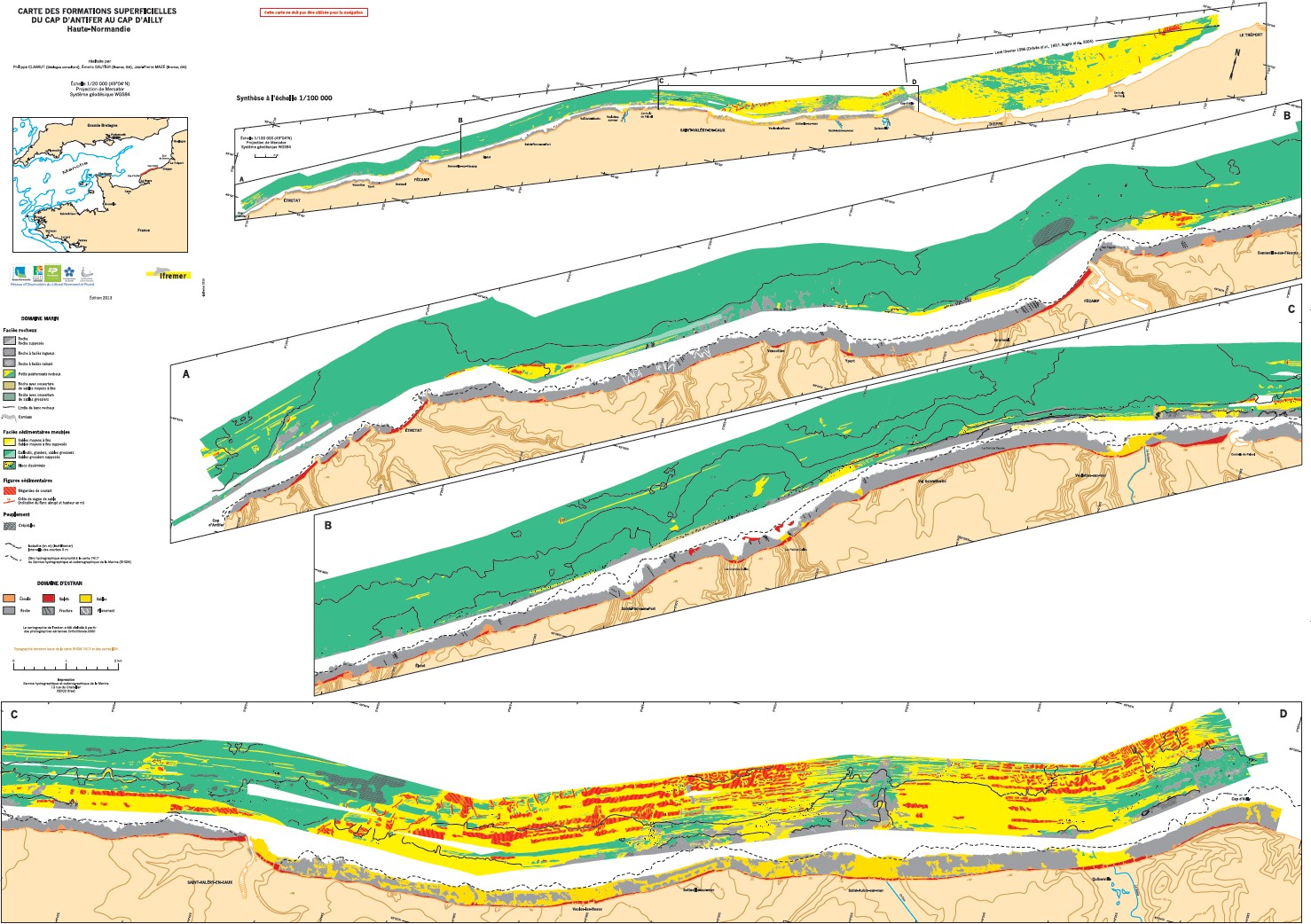

La cartographie menée en 2006 entre les deux caps a permis de constituer un état de référence des fonds sur une frange côtière d'une largeur de 3 km environ, à l'aide des outils modernes de reconnaissance géologique : sonar à balayage latéral, sondeur multifaisceaux, sismique réflexion.

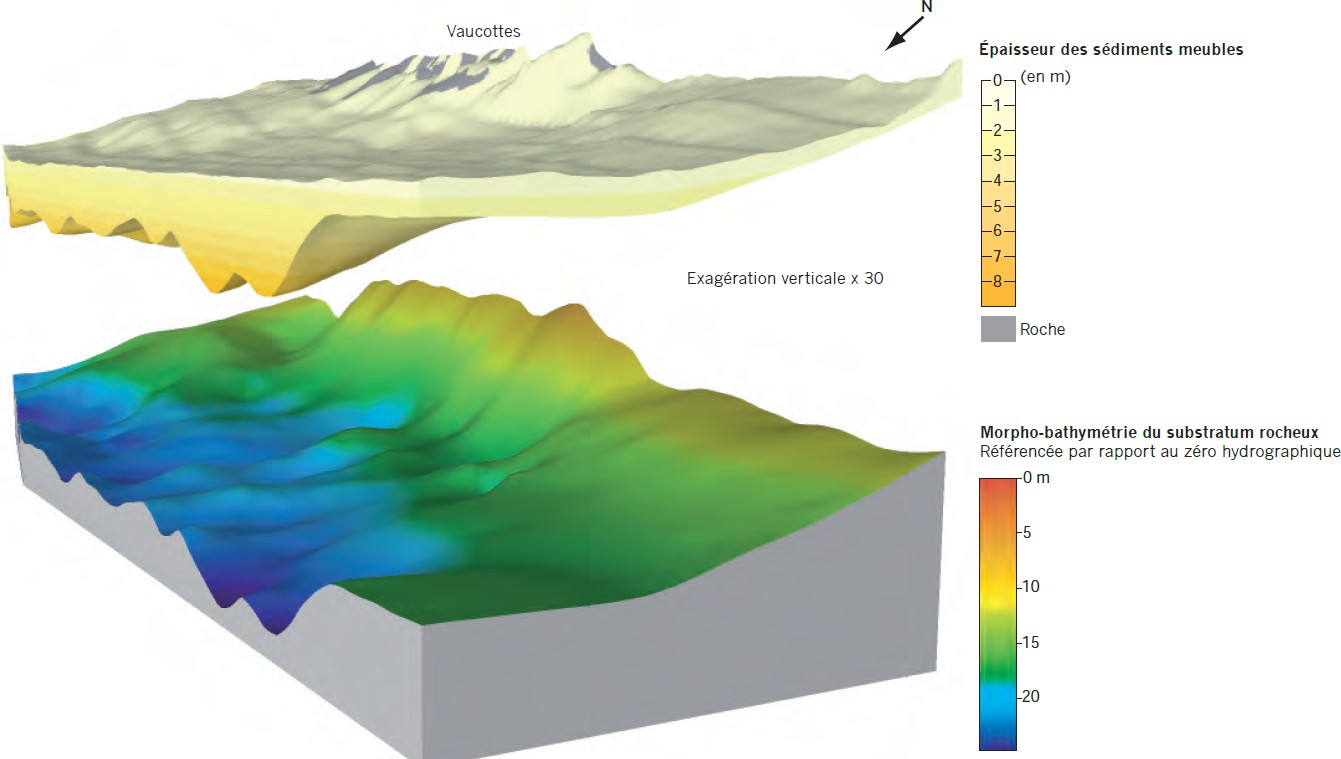

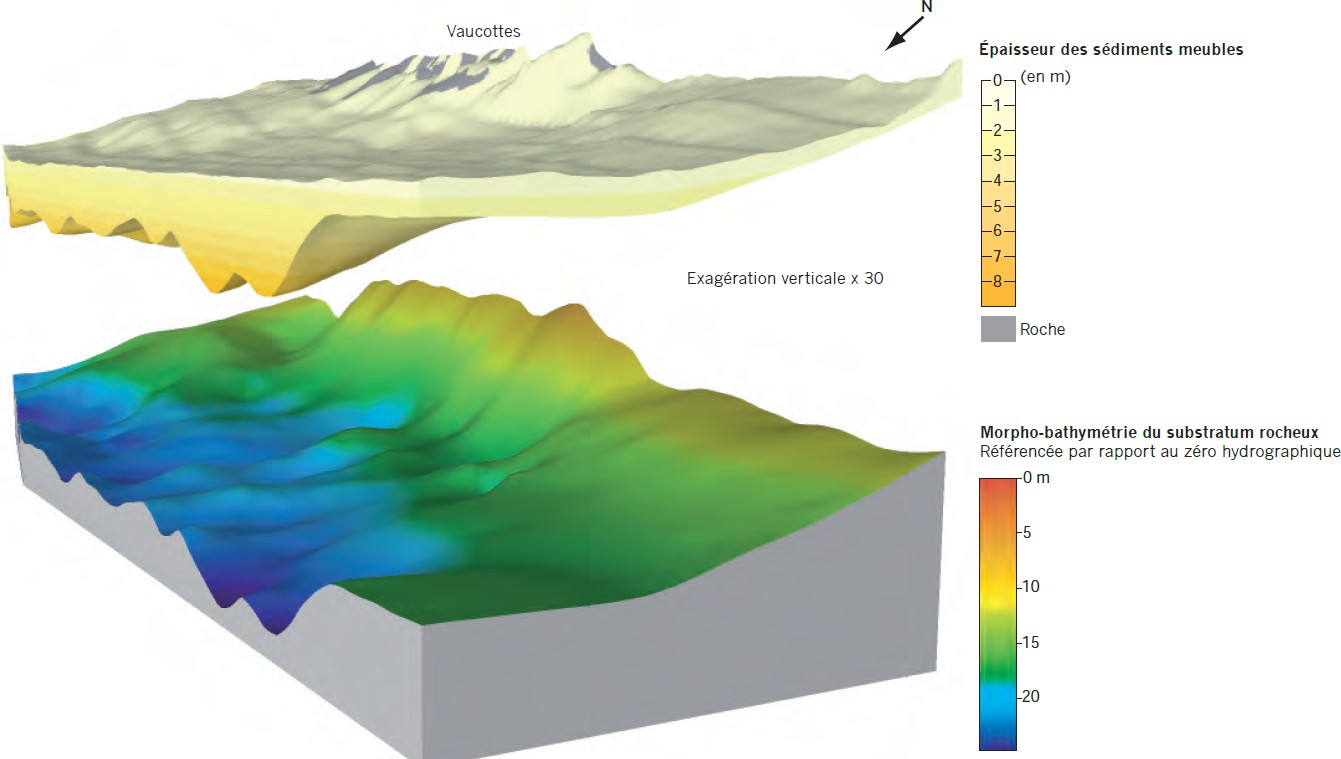

Les affleurements rocheux marins, qui prolongent les platiers rocheux d'estran jusqu'à des profondeurs de 7 à 10 m, se présentent en bancs faiblement inclinés vers le large (bancs à faible relief ou incisés par des rigoles), ou de pointements rocheux discontinus. Le relief rocheux le plus important est un promontoire massif qui s'étend jusqu'à 2 km au large de la côte, au droit de Saint-Aubin-sur-mer. Plus au large, ces affleurements rocheux se prolongent avec une pente faible et régulière, sur des distances plus importantes, ou s'interrompent brutalement sous la forme d'un « abrupt rocheux subtidal », parallèle à la côte.

Devant Vaucottes, devant les secteurs Grandes Dalles - Petites Dalles, Petites Dalles - Val Saint-Martin, et Paluel - Saint-Valéry-en-Caux, ces abrupts se développent à une profondeur de 3 m jusqu'à 12 à 19 m. La succession de ces deux types de morphologie le long de la côte se traduit, d'ouest en est, par une alternance de « seuils » et de « dépressions », conférant au modelé sous-marin une hétérogénéité qui contraste avec la monotonie de la morphologie côtière.

La couverture sédimentaire totale (sédiments grossiers caillouteux et sables superficiels) de cette zone côtière est généralement de faible épaisseur ; elle atteint au maximum 8 m. De vastes secteurs se caractérisent par une couverture sédimentaire mince (moins de 2 m d'épaisseur), notamment dans la partie orientale du secteur étudié, entre Ailly et Veules-les-Roses. Des épaisseurs modérées (2 à 5 m) s'observent dans les secteurs de Életot, Senneville-sur-Fécamp et Étretat), alors que les plus importantes (5 à 8 m) se trouvent à Saint-Valéry-en-Caux - Paluel, Val Saint-Martin, Grandes Dalles, Yport, Vaucottes, et Antifer. Ces accumulations se situent à des profondeurs variées : 10 à 15 m entre Saint-Valéry-en-Caux et Paluel, 20 m à Val Saint-Martin, 20 à 25 m aux grandes Dalles.

Les épaisseurs les plus fortes de sédiment s'observent parfois dans des zones déprimées du substratum, mais ce n'est pas systématique. Le colmatage de ces zones n'est que partiel et dans aucun cas, les abrupts rocheux ne sont colmatés par les dépôts sédimentaires. La conséquence en est que la morphologie du substratum rocheux demeure le facteur prédominant de la morphologie actuelle des fonds dans cette zone.

La nature des fonds se répartit entre la roche (craie), les sables et les sédiments grossiers, allant des sables grossiers aux cailloutis. Un gradient granulométrique longitudinal semble se dessiner, caractérisé par la présence de galets à l'ouest (Antifer - Vaucottes), un enrichissement du sédiment grossier en sable vers l'est (Yport - Fécamp) et une couverture sableuse continue à l'est de Saint-Valéry-en-Caux.

Paradoxalement, la fraction fine semble plus importante dans les fonds grossiers de l'ouest que dans les fonds sableux de l'est, ce qui pourrait résulter d'un apport provenant de la baie de Seine.

La prédominance du flot (portant vers le nord-est) sur le jusant (portant vers le sud-ouest) explique pour une bonne part l'orientation, sensiblement parallèle à la côte, du transport résultant des sédiments. La reconnaissance du secteur confirme que d'Antifer à Saint-Valéry-en-Caux, le transport sédimentaire prédomine. Les sables, et a fortiori les sédiments fins ne peuvent pas se déposer sur le fond en raison de courants trop intenses. Ils ne peuvent le faire que ponctuellement, lorsque les courants sont atténués par la morphologie côtière (en aval immédiat d'un cap) ou la morphologie marine (zones déprimées). La zone de Saint-Valéry-en-Caux au Tréport est une zone de transition, caractérisée par des mécanismes de transport et de dépôt.

En marge de la composition superficielle des fonds, un peuplement de crépidules, localement dense, mais discontinu, est identifié en face de Fécamp et à l'ouest de Saint-Valéry-en-Caux. Il semble inféodé à des fonds grossiers, stables, et implanté préférentiellement dans des zones légèrement déprimées, relativement plus abritées. Leur présence semble s'accompagner localement d'une teneur accrue en fraction fine.

Ces résultats complètent les connaissances acquises dans le cadre du suivi morpho-sédimentaire du secteur voisin de Dieppe - Le Tréport, et constituent une nouvelle étape dans l'étude du domaine marin qui longe la côte de la Seine-Maritime.

Les résultats, tous inédits, ont été publiés (janvier 2013) sous la forme de six cartes à l'échelle 1/20 000 et d'un livret d'accompagnement. Celui-ci, abondamment illustré, commente, en s'appuyant sur les cartes, les différents ensembles géologiques prospectés : le fond marin, la couche sédimentaire meuble et le substratum rocheux. Une série de photographies aériennes du littoral, prises en 1936, y est également jointe.