VT 181 / AMARYLLIS-AMAGAS I

| Type | Campagne océanographique |

|---|---|

| Navire | Marion Dufresne |

| Propriétaire navire | TAAF |

| Dates | 16/05/2023 - 11/06/2023 |

| Chef(s) de mission | PRAEG Daniel  , MIGEON Sébastien , MIGEON Sébastien |

LABORATOIRE GEOAZUR - UMR 7329 / UR082 250 rue Albert Einstein CS 10269 Campus Azur 06905 Sophia-Antipolis +33 (0)4 92 94 26 02 |

|

| DOI | 10.17600/18003361 |

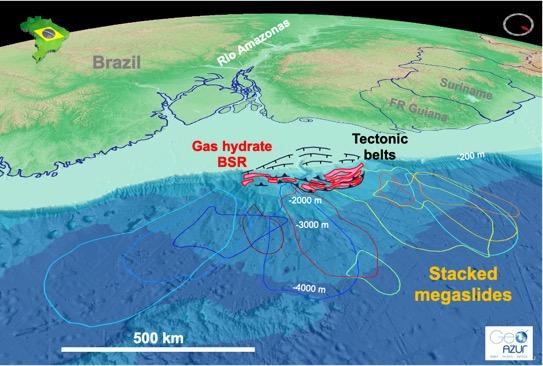

| Objectif | Dégazage du cône sous-marin de l'Amazone et dynamique de son système de d'hydrates de gaz en relation avec le déclenchement des glissements de terrain géants Au débouché des grands fleuves, les accumulations terrigènes turbiditiques agissent comme des puits de carbone, mais le rôle des hydrates de gaz dans la libération du carbone par le biais de processus d'expulsion de fluides et de rupture de masse reste mal compris. Le fleuve Amazone rejette dans l'océan le flux le plus élevé au monde de sédiments riches en matière organique et, au cours de 8 derniers millions d'années, a construit sur la marge une accumulation terrigène de 10 km d'épaisseur qui constitue un véritable laboratoire naturel pour analyser les interactions entre les fluides et les sédiments. Le cône de l'Amazone est un édifice dynamique qui subit différents types d'instabilité de pente à grande échelle (effondrements gravitaires sur des détachements profonds, glissements sous-marins géants récurrents). Sur la partie supérieure du cône, dans une zone en compression affectée par des plis et des chevauchements, se trouvent un système d'hydrates de gaz, associés à des panaches de gaz s'élevant dans la colonne d'eau à partir de structures d'échappement de fluides correspondant à des « mounds » et des dépressions. L'extension totale du dégazage reste inconnue, les enregistrements acoustiques de la colonne d'eau n'étant disponibles que par des profondeurs d'eau inférieures à 2000 m. Des glissements de terrain géants datés de l'ODP 155 ont été proposés comme résultant de la déstabilisation des hydrate de gaz lors des changements du niveau global de la mer sous l'effet de climat (dynamique "top-down"), mais la stabilité des hydrates de gaz peut aussi être influencée par la tectonique et l'expulsion des fluides dans la zone en compression (dynamique "bottom-up"). La campagne AMARYLLIS-AMAGAS I comportait deux objectifs principaux : 1) à l'échelle de l'accumulation terrigène, d'évaluer la distribution et l'activité des sorties de fluides ; 2) à l'échelle de la zone en compression, de contraindre les modèles "top-down" et "bottom-up" de la dynamique des hydrates de gaz et leur impacts sur le déclenchement des glissements sous-marins au cours de cycles glaciaires-interglaciaires. Le premier objectif impliquait des méthodes hydroacoustiques : l'acquisition de données multifaisceaux et de profils subbottom le long de plusieurs transects, par des profondeurs d'eau de 50 à 4100 m, pour identifier les panaches de gaz dans la colonne d'eau et les caractéristiques de l'expulsion des fluides du fond marin ; les transects traversent des sorties de fluides déjà investiguées pendant des campagnes antérieures afin de détecter de potentiels changements temporels d'activité. Le deuxième objectif s'appuyait sur une approche pluridisciplinaire : le prélèvement de carottes de sédiments et des mesures de flux de chaleur dans différentes cibles, y compris des glissements de terrain et des structures d'échappement de fluides, afin de caractériser leur activité et d'obtenir des échantillons a) de dépôts affectés ou non par des glissements, b) de dépôts extrusifs, c) de carbonates authigènes, d) de hydrates de gaz, et e) de fluides/gaz interstitiels. Les résultats des analyses stratigraphiques, sédimentologiques, géochimiques, géotechniques et géothermiques des données acquises seront utilisés pour des modélisations de la dynamique des hydrates de gaz et des glissements de terrain qui seront effectuées dans le cadre du projet ANR MEGA (2023-2026). La campagne a fait l'objet d'une forte collaboration internationale, avec 37 participants issus d'organismes de recherche en France (60 %), au Brésil (30 %), en Suède, en Allemagne et au Japon, ce qui reflète son objectif stratégique de renforcer la collaboration franco-brésilienne sur la thématique des interactions fluides-sédiments sur les marges continentales.

|