1.  15N et anthropisation :

15N et anthropisation :

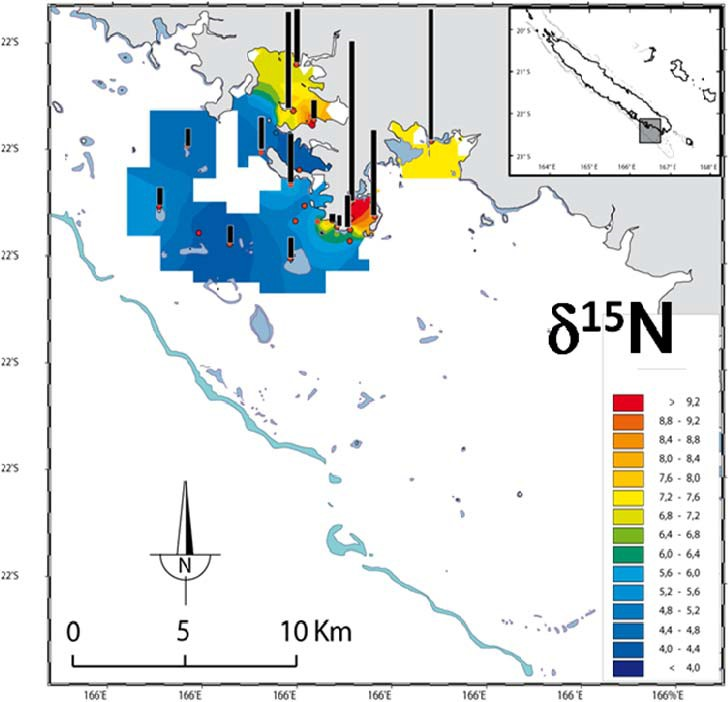

Les diverses campagnes ont tout d'abord permis de récolter et d'analyser plus de 400 échantillons de muscle d'invertébrés ( 13C et

13C et  15N, Anadara antiquata, Mimachlamys gloriosa, Bractechlamys vexilum, Comptopallium radula, Spondylus sp, Isognomon isognomon), dont 200 de la même espèce A. antiquata et d'établir une cartographie préliminaire du

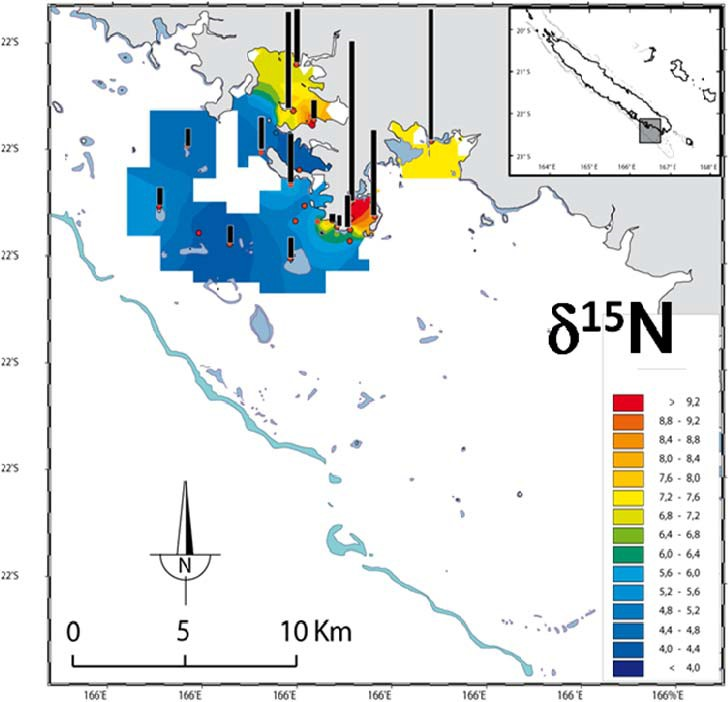

15N, Anadara antiquata, Mimachlamys gloriosa, Bractechlamys vexilum, Comptopallium radula, Spondylus sp, Isognomon isognomon), dont 200 de la même espèce A. antiquata et d'établir une cartographie préliminaire du  15N (et donc de la pollution azotée) dans le lagon sud ouest (Figure 1).

15N (et donc de la pollution azotée) dans le lagon sud ouest (Figure 1).

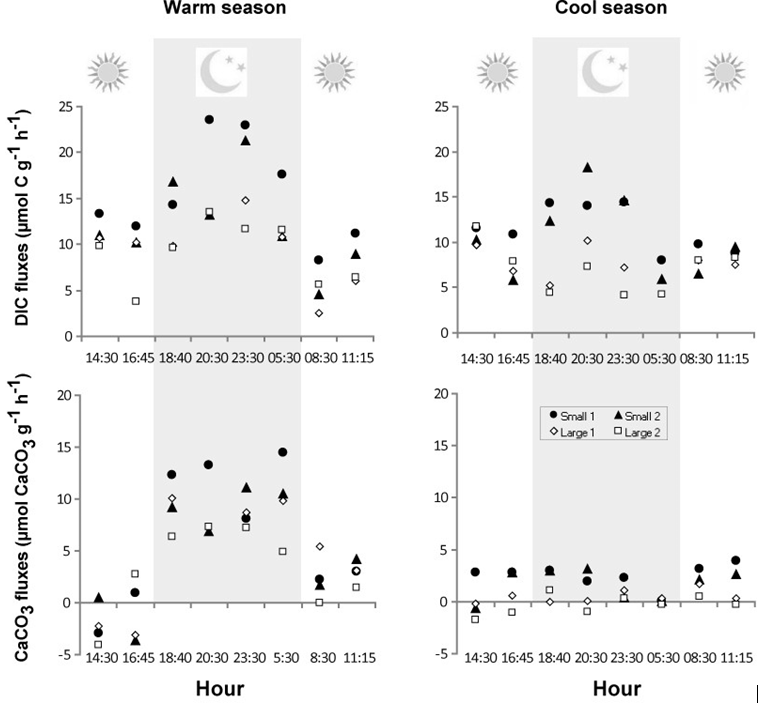

Figure 1 : Variations du  15N dans les muscles d'arche (Anadara sp.) du lagon sud ouest de Nouvelle Calédonie (

15N dans les muscles d'arche (Anadara sp.) du lagon sud ouest de Nouvelle Calédonie ( ). Les concentrations en mercure total sont également indiquées en noir montrant le découplage entre la pollution métallique et azotée dans certaines baies comme l'anse Vata

). Les concentrations en mercure total sont également indiquées en noir montrant le découplage entre la pollution métallique et azotée dans certaines baies comme l'anse Vata

Les tendances observées (forte augmentation du  15N à la côte avec 8

15N à la côte avec 8 de variation sur le gradient côte large, et de fortes valeurs (plus de 10

de variation sur le gradient côte large, et de fortes valeurs (plus de 10 ) sur les sites de l'anse Vata, baie de Sainte Marie et Tindu en baie de Koutio) sont identiques selon les différentes espèces prélevées. Elles mettent en évidence la pollution azotée (rejets d'eaux usées) plus ou moins importante des baies et sont une base indispensable pour évaluer l'efficacité des statiosn d'épurations, comme celle mise en place récemment à Sainte Marie. Les eaux usées, provenant des fosses septiques ou non traitées, induisent des valeurs de

) sur les sites de l'anse Vata, baie de Sainte Marie et Tindu en baie de Koutio) sont identiques selon les différentes espèces prélevées. Elles mettent en évidence la pollution azotée (rejets d'eaux usées) plus ou moins importante des baies et sont une base indispensable pour évaluer l'efficacité des statiosn d'épurations, comme celle mise en place récemment à Sainte Marie. Les eaux usées, provenant des fosses septiques ou non traitées, induisent des valeurs de  15N de l'azote inorganique dissous de plus de 10

15N de l'azote inorganique dissous de plus de 10 à cause des différentes transformations incluant la nitrification et la volatilisation de l'ammonium, et la dénitrification des nitrates en nitrite et ammonium. Les valeurs de

à cause des différentes transformations incluant la nitrification et la volatilisation de l'ammonium, et la dénitrification des nitrates en nitrite et ammonium. Les valeurs de  15N des invertébrés du lagon (4

15N des invertébrés du lagon (4 ) loin des zones de pollution sont toutefois relativement faibles pour des tissus de bivalves et pourraient être dues à la présence de diazotrophes dans le lagon (organismes fixant l'azote atmosphérique). Les diazotrophes dans tout le Pacifique sud ouest sont en effet extrêmement abondants et cette diazotrophie entraine généralement des valeurs de

) loin des zones de pollution sont toutefois relativement faibles pour des tissus de bivalves et pourraient être dues à la présence de diazotrophes dans le lagon (organismes fixant l'azote atmosphérique). Les diazotrophes dans tout le Pacifique sud ouest sont en effet extrêmement abondants et cette diazotrophie entraine généralement des valeurs de  15N de la matière organique particulaire (MOP) proches de 0

15N de la matière organique particulaire (MOP) proches de 0 . Ces résultats nous ont permis d'initier différents travaux sur le role de la diazotrophie sur la nutrition des organismes benthiques, en particulier les coraux (Benavides et al. 2016).

. Ces résultats nous ont permis d'initier différents travaux sur le role de la diazotrophie sur la nutrition des organismes benthiques, en particulier les coraux (Benavides et al. 2016).

Les valeurs isotopiques des invertébrés sont également utilisées comme ligne de base isotopique pour corriger tous les résultats isotopiques obtenus sur les organismes de niveau trophique supérieur, et ainsi calculer leur position trophique. En effet, si le  15N d'un organisme permet à priori de calculer son niveau trophique, il est aussi influencé par la valeur isotopique locale des nutriments et donc ici de la pollution azotée. Ces données sont donc un pré requis essentiel pour toute étude trophique via les isotopes stables à l'échelle du lagon sud ouest et sont en cours de valorisation.

15N d'un organisme permet à priori de calculer son niveau trophique, il est aussi influencé par la valeur isotopique locale des nutriments et donc ici de la pollution azotée. Ces données sont donc un pré requis essentiel pour toute étude trophique via les isotopes stables à l'échelle du lagon sud ouest et sont en cours de valorisation.

2. Enzymes de stress métabolique :

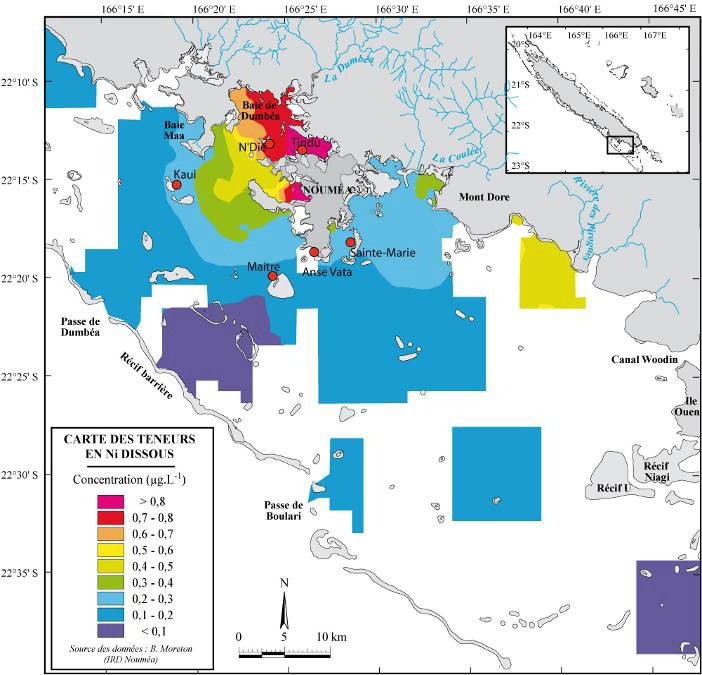

En complément des mesures de  15N dans les muscles, les glandes digestives et branchies des invertébrés ont été prélevées (A. antiquata et C. radula, N = 100). Les mesures des capacités métaboliques aérobiques et glycolitiques (activités des enzymes hexokinase (HK), piruvate kinase (PK), citrate synthase (CS), cytochrome c oxidase (CCO) et adenylate kinase (AK)) ont été effectuées en 2013. Ces mesures ont permis d'appréhender l'état physiologique des organismes exposés aux rejets d'eau usées et/ou au stress métallique. Deux radiales ont été choisies (Figure 3), une radiale avec une influence majoritaire des apports azotés (Sainte Marie, Anse Vata et Maitre) et une radiale cumulant apports azotés et métalliques (Tindu, N'Dié et Kaui).

15N dans les muscles, les glandes digestives et branchies des invertébrés ont été prélevées (A. antiquata et C. radula, N = 100). Les mesures des capacités métaboliques aérobiques et glycolitiques (activités des enzymes hexokinase (HK), piruvate kinase (PK), citrate synthase (CS), cytochrome c oxidase (CCO) et adenylate kinase (AK)) ont été effectuées en 2013. Ces mesures ont permis d'appréhender l'état physiologique des organismes exposés aux rejets d'eau usées et/ou au stress métallique. Deux radiales ont été choisies (Figure 3), une radiale avec une influence majoritaire des apports azotés (Sainte Marie, Anse Vata et Maitre) et une radiale cumulant apports azotés et métalliques (Tindu, N'Dié et Kaui).

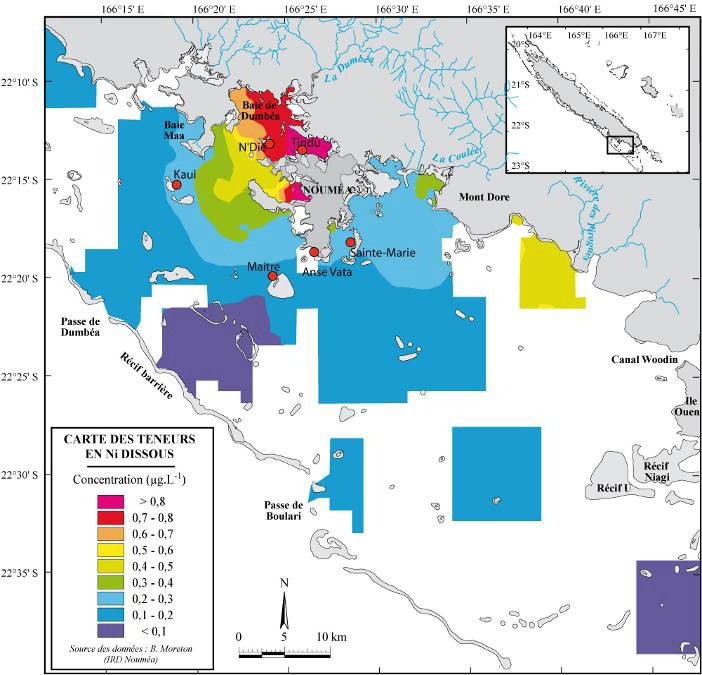

Figure 2 : Carte montrant les six stations choisies pour l'analyse des enzymes métaboliques (points rouges) ainsi que les teneurs en Ni dissous dans la colonne d'eau. Cette carte montre que la pollution métallique est principalement présente dans le panache de la Dumbéa.

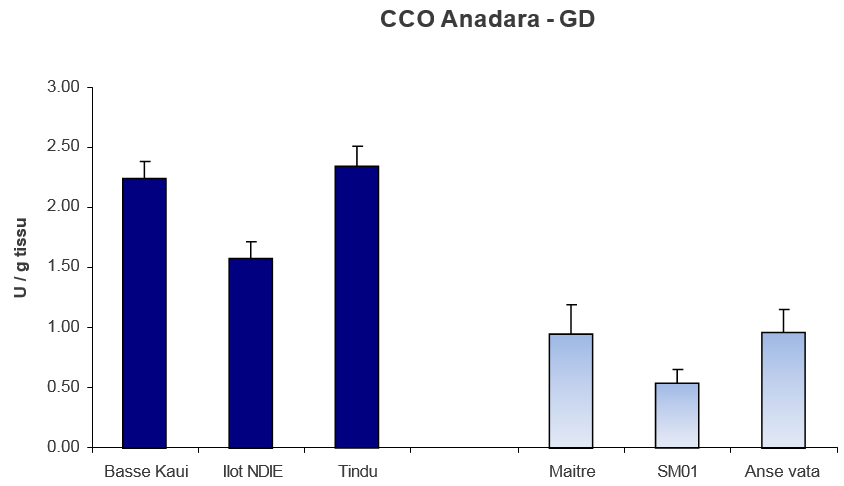

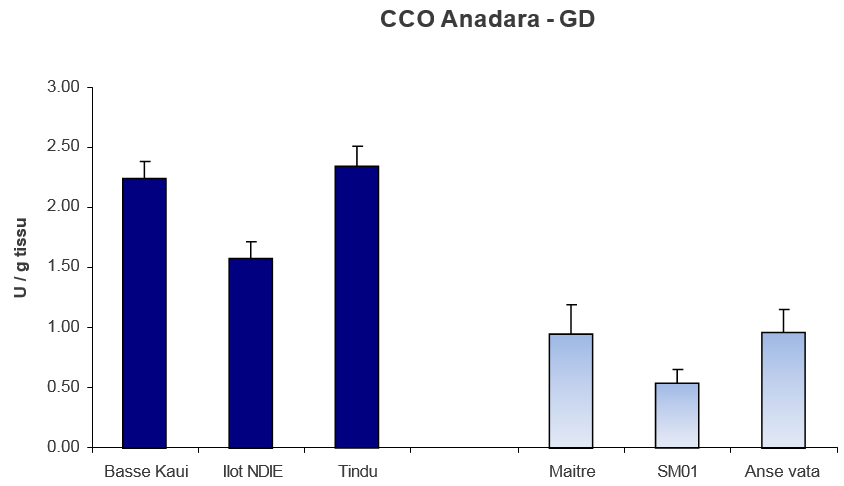

Les enzymes présentant les résultats les plus marquants sont la CCO (Figure 3) et l'adenylate kinase (AK) avec de forts niveaux dans les glandes digestives (dénotant une activité mitochondriale et une demande en ATP élevées dans cet organe) observés seulement sur la radiale couplant contamination métallique et azotée. Ces résultats suggèrent que le stress azoté seul semble peu influencer l'état physiologique des arches A. antiquata alors que le stress métallique a une forte influence. Les analyses de métal (Nickel) dans les tissus de ces individus sont en cours. Ces enzymes ont également donné des résultats concluant sur les coraux avec de fortes valeurs lorsque les coraux étaient explosés à de fortes concentrations de cobalt.

Figure 3 : Résultats de l'enzyme cytochrome c oxydase (CCO) dans les glandes digestives d'Anadara antiquata pour les six stations choisies (cf Figure 2). En bleu foncé, les stations avec influence azotée et métallique (Basse Kaui, Ilot NDIE, Tindu), et en bleu clair influence azotée seule (maitre, SM01 et Anse Vata). U correspond à des nmol de substrats transformés/min.

3. Composition isotopique et élémentaire des pièces calcifiées :

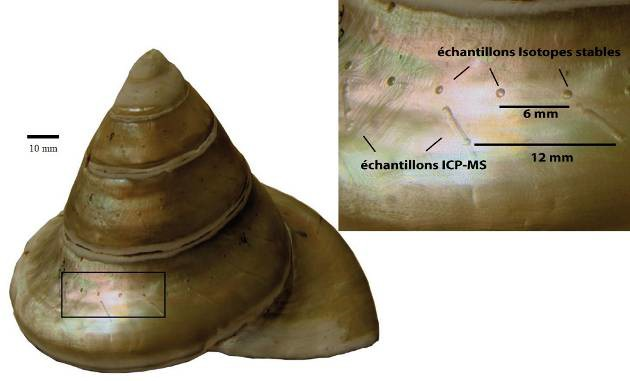

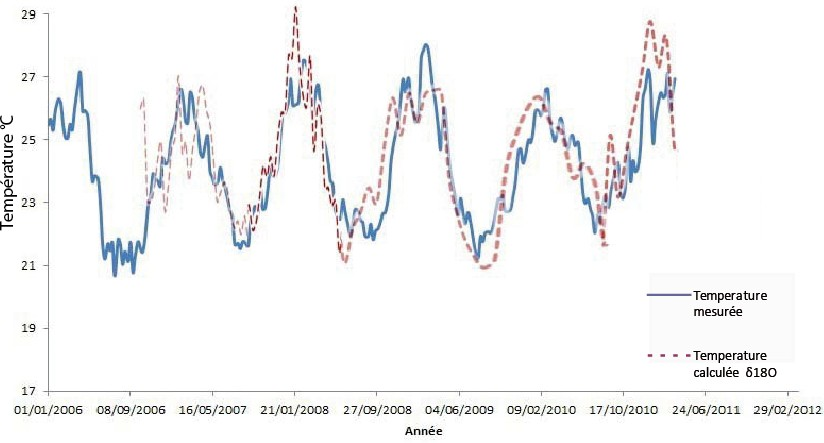

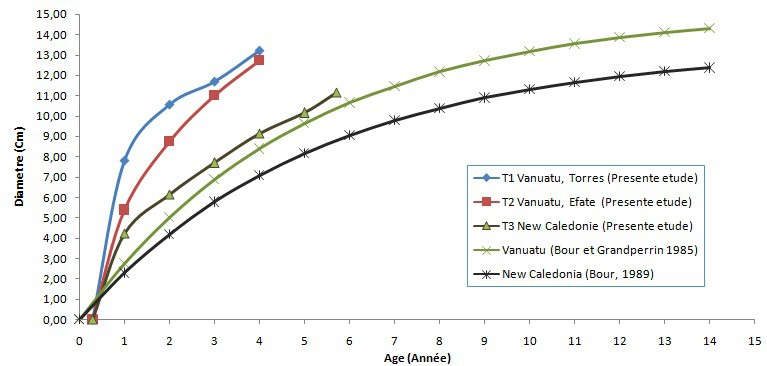

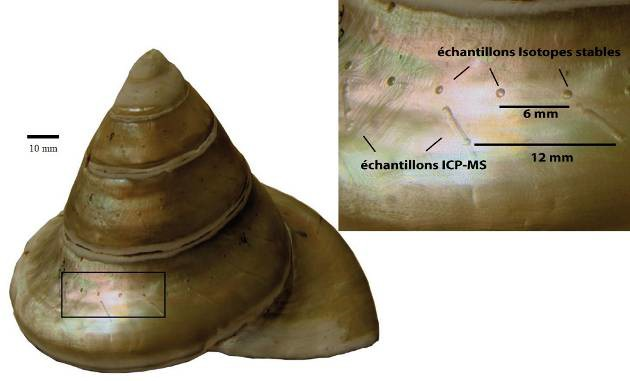

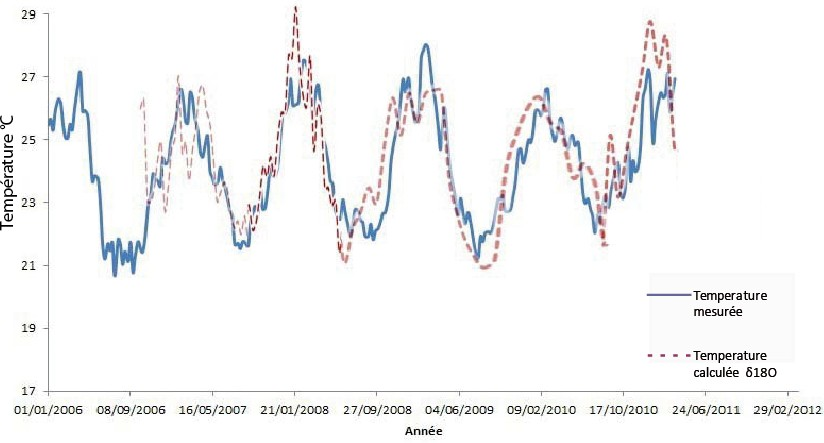

Un stage de master 2 a eu lieu en 2012 afin d'évaluer le potentiel des coquilles de trocas, T. niloticus, comme enregistreur des conditions environnementales et de leurs traits de vie. Une excellente corrélation a été observée entre la T° et le  18O des coquilles (Figure 4, 5), permettant de retracer la température sur le long terme, mais également d'estimer l'âge et les variations de croissance des organismes étudiés. Des croissances plus fortes ont été observées pour les trocas du Vanuatu par rapport à la Nouvelle-Calédonie, avec métabolisme différent (déduit des différences de pente du

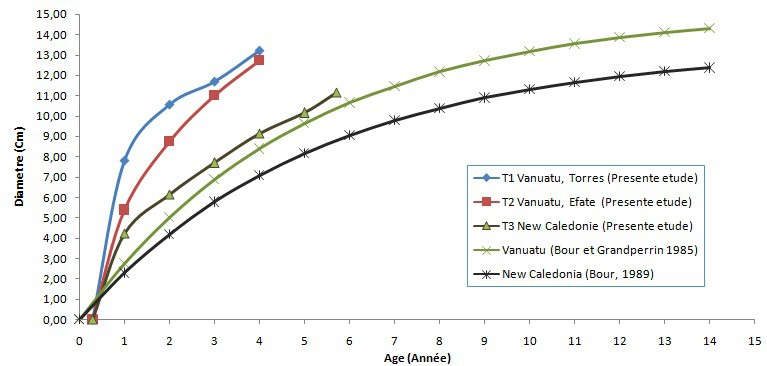

18O des coquilles (Figure 4, 5), permettant de retracer la température sur le long terme, mais également d'estimer l'âge et les variations de croissance des organismes étudiés. Des croissances plus fortes ont été observées pour les trocas du Vanuatu par rapport à la Nouvelle-Calédonie, avec métabolisme différent (déduit des différences de pente du  13C en fonction de l'âge, Lorrain et al. 2004). Notre méthode d'estimation de l'âge a également montré que les méthodes basées sur des captures recaptures (Bour 1989) sous estimaient fortement la croissance (d'un facteur 2, Figure 6).

13C en fonction de l'âge, Lorrain et al. 2004). Notre méthode d'estimation de l'âge a également montré que les méthodes basées sur des captures recaptures (Bour 1989) sous estimaient fortement la croissance (d'un facteur 2, Figure 6).

Figure 4 : Illustration des prélèvements effectués sur les trocas.

Figure 5 : Comparaison des valeurs de température mesurées au Phare Amédée et des valeurs reconstruites à partir du  18O des coquilles de trocas de 2006 à 2011.

18O des coquilles de trocas de 2006 à 2011.

Figure 6 : Comparaison des données de croissance des trocas du Vanuatu et de Nouvelle-Calédonie, obtenues par marquage-recapture (Bour & Grandperrin, 1985 ; Bour, 1989) et par l'outil isotopique (cette étude).

Un article est en phase finale de rédaction et sera soumis fin 2017 : Julien Thébault, Aurélie Jolivet, Adhitya Wardana, Bernd R. Schöne, Pascal Dumas and Anne Lorrain. Stable oxygen isotope composition of shells of the tropical reef gastropod Tectus niloticus - A new tool for age determination and fishery management in New Caledonia and Vanuatu.

4. Mesures du métabolisme :

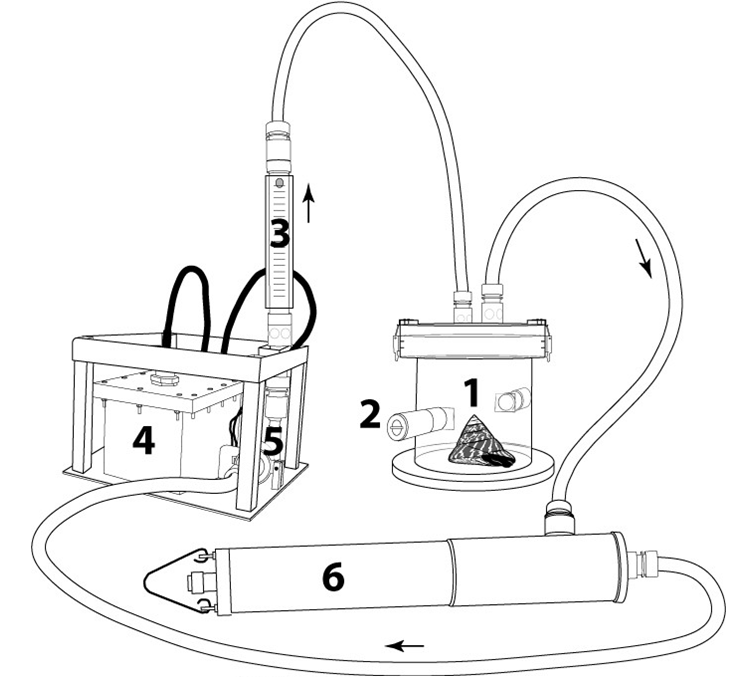

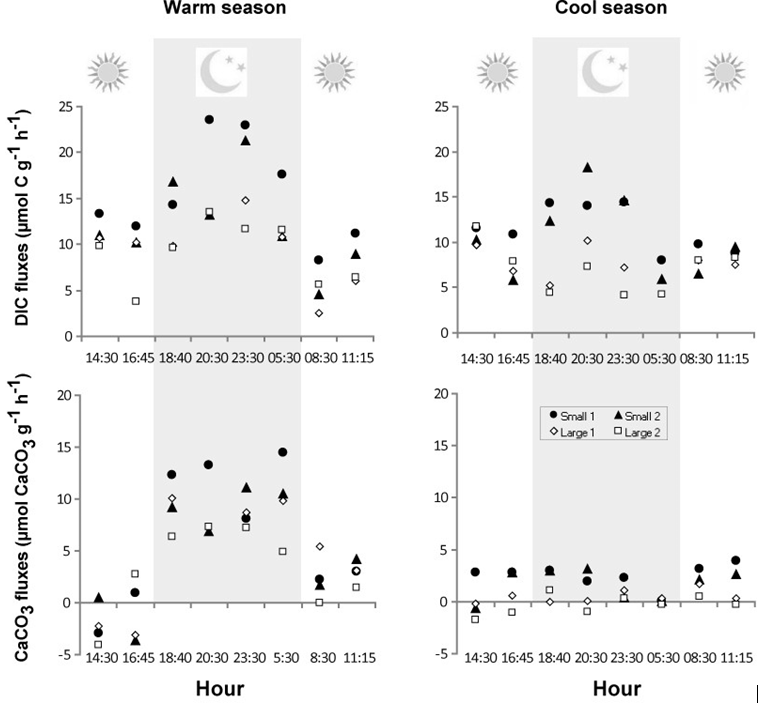

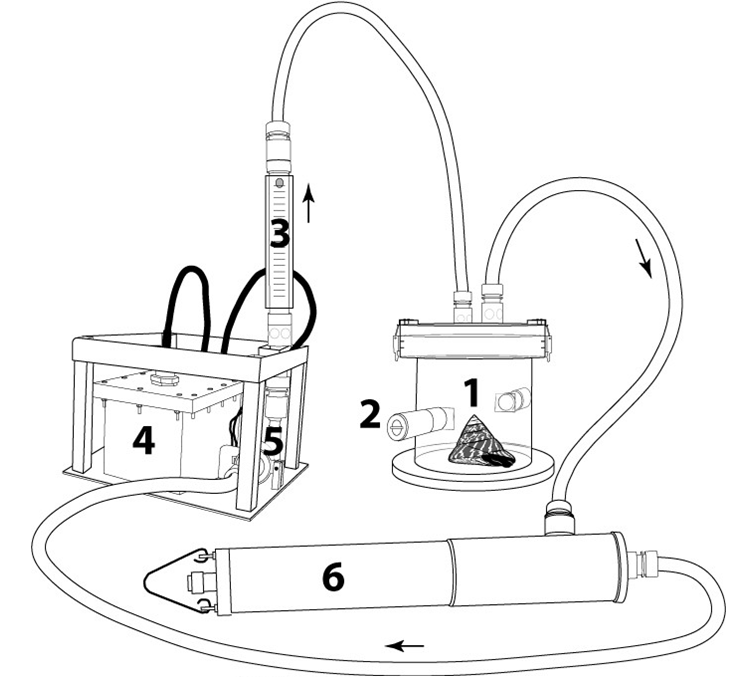

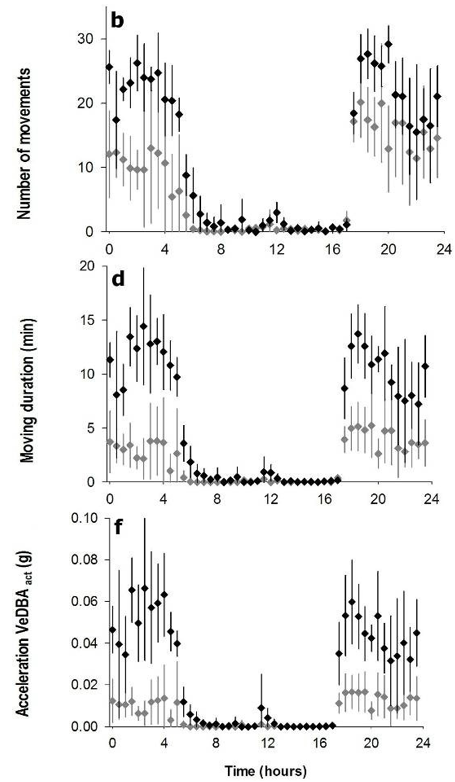

Pour la première fois, les mesures en enceintes benthiques ont permis la mesure des flux de carbone et de carbonate de calcium à la fois sur les trocas et sur leur coquille, permettant de corriger les flux bruts obtenus (Lorrain et al. 2015). Il a ainsi été démontré que la production des épibiontes de la coquille contribuait très significativement aux différents flux (jusqu'à 40%). Une fois ces flux corrigés, un rythme jour/nuit de respiration et de calcification est observé, démontrant que ces animaux ont une activité essentiellement nocturne (plus forte respiration et calcification la nuit, Figure 7). Il a également été démontré une activité plus forte en été et pour les petits individus.

L'ensemble de ces résultats démontre que la majorité de la calcification s'effectue la nuit et que les différents proxies étudiés reflètent majoritairement les paramètres environnementaux nocturnes. Ces résultats sont importants dans la mesure où des différences de T° de l'eau de mer de plus de 1°C sont parfois observées entre le jour et la nuit.

Figure 7 : Données de calcification et de respiration sur 24h pour les petits et grands trocas lors des deux saisons.

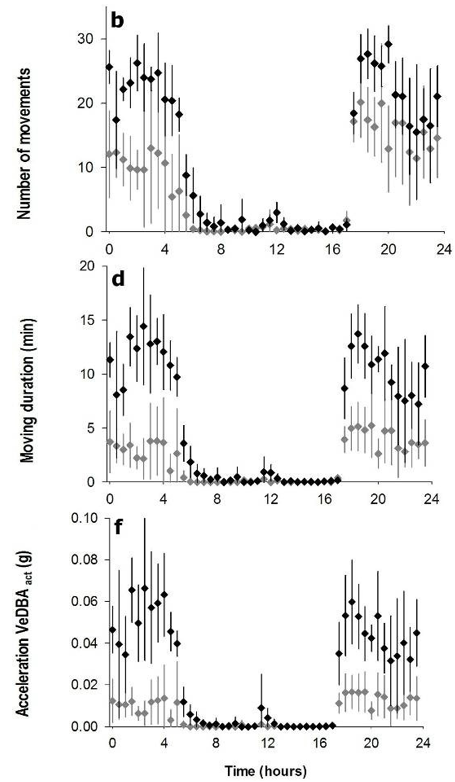

En complément, des accéléromètres ont été fixés sur les trocas afin de déterminer si la dynamique de l'activité respiratoire correspondait au mouvement (Figure 8). Les résultats démontrent clairement un rythme jour/nuit avec des individus dont l'activité démarre à la tombée du jour (crépuscule) et s'arrête graduellement pendant la nuit avant le lever du soleil (Figure 9, Jolivet et al. 2015). Cette activité nocturne est caractérisée par de courts mouvements (<30s) de faibles intensité (accélération < 0.12 x g) probablement associés à de la recherche de nourriture. L'hypothèse est que l'activité cesse lorsque l'animal arrive à satiété. L'analyse de deux groupes de taille (80-90 mm vs. 120-140 mm, basal shell diameter) révèle un effet taille avec les petits individus ayant une plus grande activité, reflétée par des mouvements plus intenses et plus longs. L'utilisation des accéléromètres a donc permis de confirmer un comportement de déplacement nocturne et a procuré des informations très détaillées sur le comportement de cet animal en conditions naturelles. C'est un outil de base particulièrement intéressant afin d'identifier les changements potentiels de comportements en réponse à des changements environnementaux, éléments essentiels en écologie et conservation des stocks.

Figure 8 : Accélèromètres fixés sur les trocas afin de suivre leur comportement. Ces équipements peuvent être téléchargés directement sous l'eau en limitant les perturbations sur l'animal.

Figure 9 : Nombre de mouvements, durée et accélération pour les petits (noir) et grands (gris) trocas démontrant l'intensification de l'activité pendant la nuit (à partir de 17h).

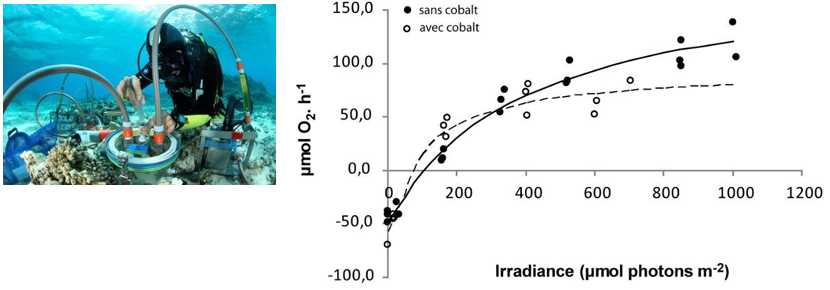

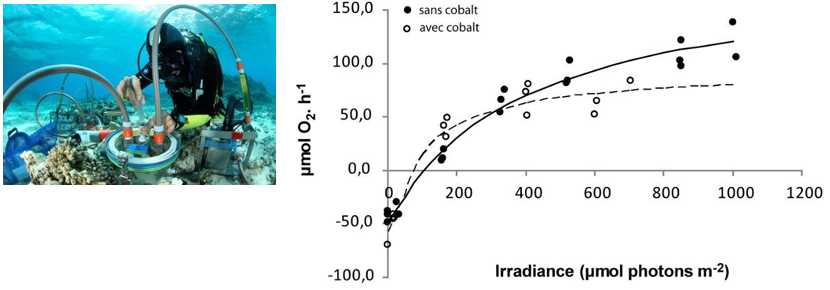

Enfin, l'utilisation des cloches benthiques a également permis d'étudier pour la première fois in situ les effets de polluants sur deux paramètres physiologiques majeurs (photosynthèse/calcification) d'une espèce de coraux branchus (Acropora muricata) révélant une diminution significative de la photosynthèse (Figure 10) et de la calcification en présence de Cobalt (Biscere et al. 2015). Des mesures similaires le long de gradients d'anthropisation sont en cours, les coraux s'étant révélé de meilleurs organismes témoins que les trocas qui n'ont pas pu être échantillonnés sur tout le gradient côte large.

Figure 10 : Flux d'oxygène en fonction de l'irradiance des coraux branchus (Acropora sp.). Une diminution des flux en irradiance saturante est observée en présence de Cobalt alors qu'à faible irradiance (<200 µmol.photons.m-2), les flux d'oxygène sont supérieurs en présence de Cobalt.

Cette campagne a ainsi permis, entre autres, de montrer que les coraux étaient de bons organismes témoins des pollutions anthropiques et que le couplage mesures de métabolisme en enceintes benthiques et isotopie stable étaient des outils performants pour détecter ces pollutions. Plusieurs projets se sont ainsi inspirés de ces résultats (ex : projets LABEX CORAIL COCAUNUT, ANR CARIOCA).

15N et anthropisation :

15N et anthropisation :

). Les concentrations en mercure total sont également indiquées en noir montrant le découplage entre la pollution métallique et azotée dans certaines baies comme l'anse Vata

). Les concentrations en mercure total sont également indiquées en noir montrant le découplage entre la pollution métallique et azotée dans certaines baies comme l'anse Vata