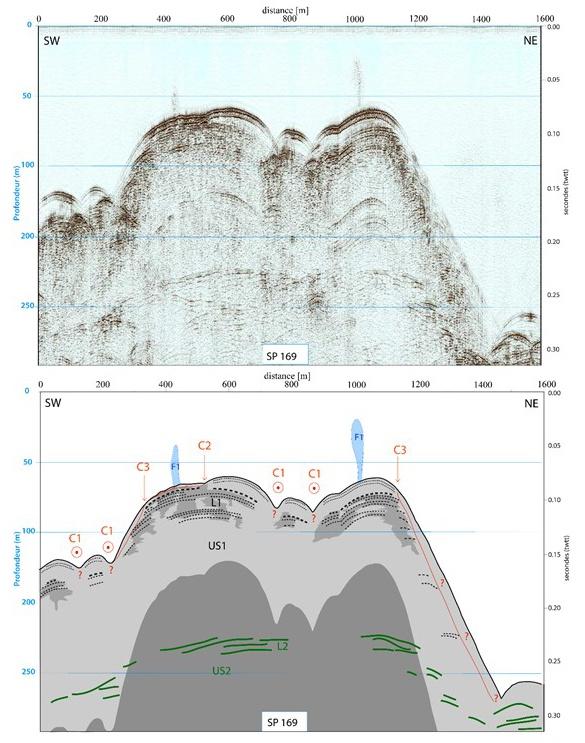

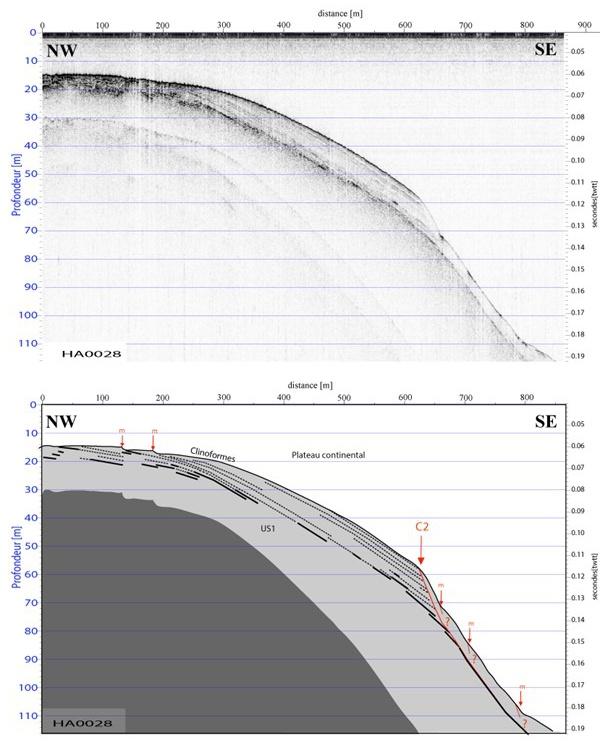

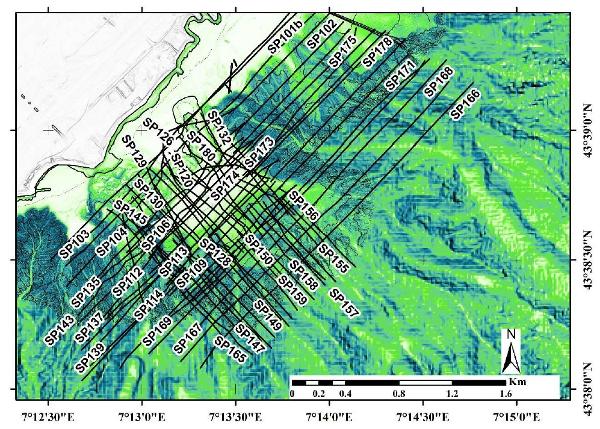

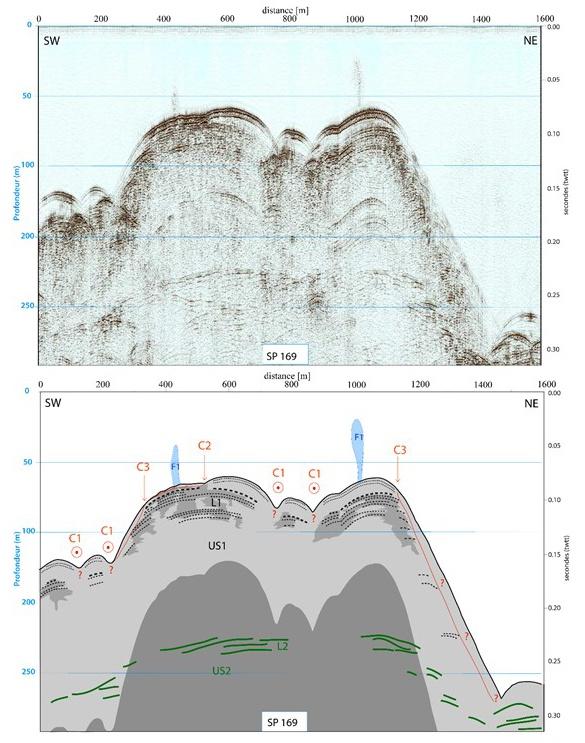

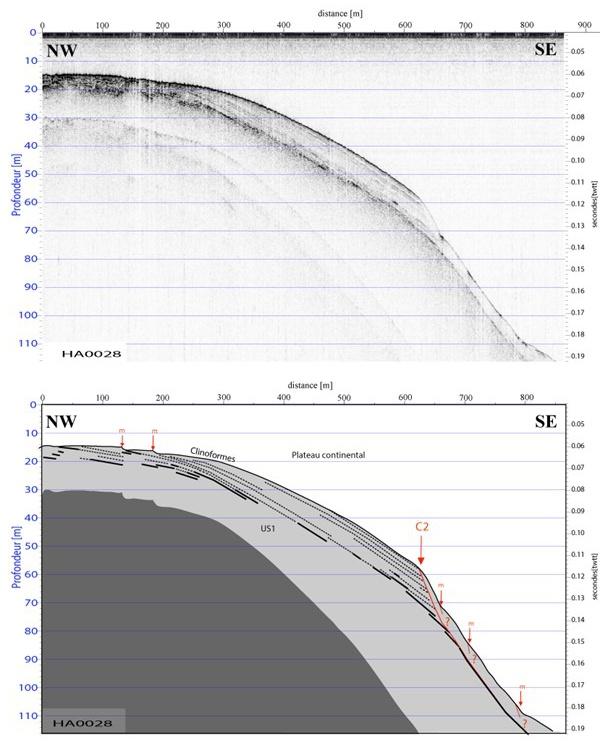

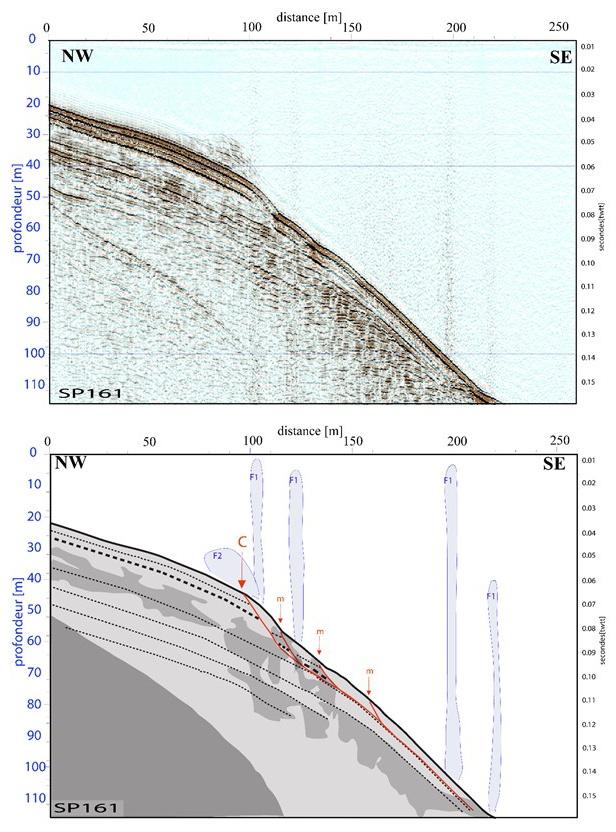

A partir des profils très haute résolution (Sparker), deux unités sismiques ont été identifiées au sein de l'architecture des dépôts sédimentaires au sommet du Delta du Var (Fig.1). La partie supérieure de l'unité US1 composée de clinoformes correspond aux apports sédimentaires mis en place lors des dernières phases de baisse du niveau marin de la fin de l'Holocène (Dubar, 2003). L'unité sismique US2 se situe à des profondeurs supérieures à 80 m sous le plateau continental et à 25 m sous les talwegs les plus incisés du haut de la pente continentale. En légère discordance avec l'US1, son pendage est de 15° vers le Sud. Elle correspondrait aux conglomérats Pliocène formant la base de la nappe alluviale captive du Var (Guglielmi, 1993).

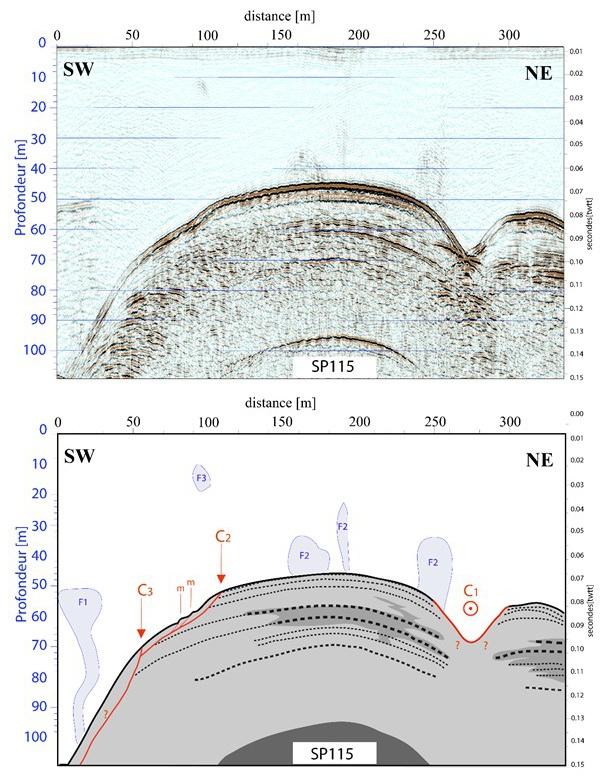

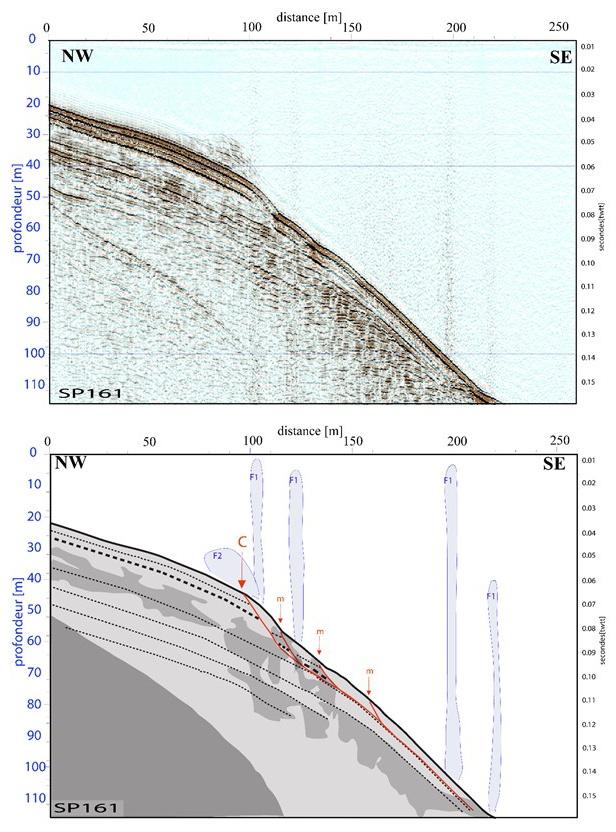

L'accès à l'architecture interne des dépôts a permis de contraindre l'enracinement des cicatrices des glissements identifiées sur les données bathymétriques (Kelner et al., 2016). Nous avons ainsi mis en évidence 4 types de cicatrices de glissement (Fig. 2) dont les principales caractéristiques ainsi que les zones qu'elles affectent sont synthétisées ci-dessous :

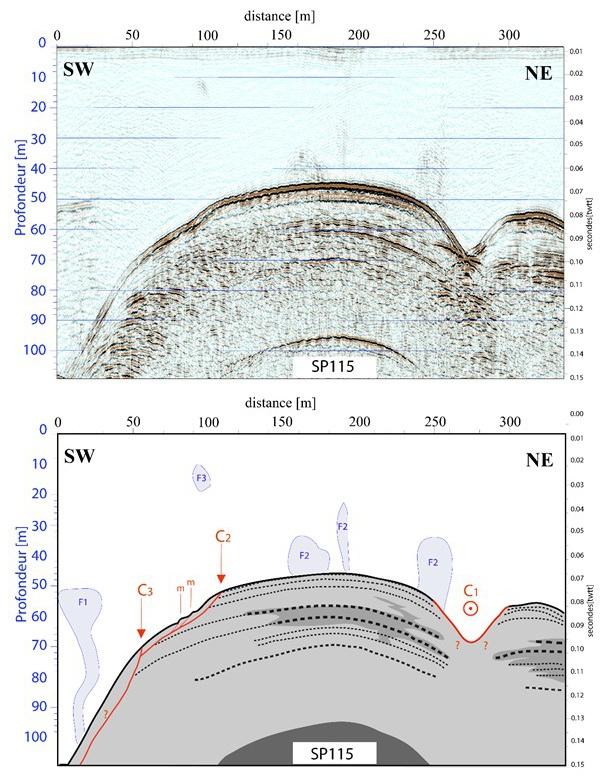

1) Les cicatrices émoussées C1 ont une largeur moyenne de 65-200 m et une morphologie semi-circulaire en pente douce. Elles affectent la transition plateau-pente caractérisée par des inclinaisons de 8-10°. Isolées les unes des autres, elles se prolongent par un talweg unique. Recouvertes de dépôts remaniés, elles ont un aspect lissé. Leurs plans de glissement seraient corrélés au toit du masque acoustique et associés à des processus translationnels ou rotationnels.

2) Les cicatrices linéaires C2 forment des marches topographiques quasi rectilignes et hautes de 8 m sur les pentes >12°. Elles ne se prolongent pas par un talweg érosif. Les sédiments sont faiblement déplacés le long d'une surface plane et découpés par de petites cicatrices secondaires. Elles sont associées à des processus de « lateral spreading ».

3) Les cicatrices nettes C3 sont étroites (20-50 à 170 m), escarpées et se prolongent de talwegs incisant profondément le delta Holocène indépendamment de la stratification. Elles sont prépondérantes sur la pente continentale et organisées en réentrants.

4) Les cicatrices larges C4 incisent le sommet du plateau continental sur une cinquantaine de mètres d'épaisseur. Larges de 200-500 m, elles sont plus ou moins allongées et leur plan de glissement suit le faible pendage des dépôts. Elles présentent de larges blocs témoignant d'un processus cohésif de glissement en masse.

L'analyse des profils a également permis de préciser l'influence de certains facteurs sur la distribution et/ou le déclenchement des glissements observés dans la Baie des Anges. Il ressort en particulier, l'influence de forçages internes avec la stratification des dépôts ou la pente et l'influence de forçages externes avec la présence de fluides de types gaz ou eau douce.

Pour tous les types de glissements, les niveaux de décollement sont localisés uniquement au sein des sédiments Holocène (US1). Lorsque le shelfbreak est abrupte, tel que dans les nombreux réentrants où les inclinaisons passent de 2° à plus de 36°, on retrouve de nombreuses cicatrices nettes. Elles érodent ainsi la bordure du plateau continental dans toutes les directions et indépendamment du pendage des clinoformes (Fig. 3). Ces cicatrices sont les plus petites mais sont les plus nombreuses et les plus actives des 50 dernières années (Kelner et al., 2016). Lorsque le shelfbreak est plus lissé, l'ensemble des cicatrices semblent s'enraciner dans les plans de stratification des clinoformes (Fig. 4). Ces derniers montrent un pendage général vers le Sud-Est, dans le sens de la pente régionale. On retrouve alors dans cet axe des cicatrices émoussées, isolées les unes des autres, à partir de pentes de l'ordre de 8° et des cicatrices linéaires superficielles à partir de pentes de 12°. Ces structures sont en nombre limité et leur évolution est moins marquée au cours des 50 dernières années (Kelner et al., 2016). Sur les pentes les plus faibles (>2°) et jusqu'alors peu actives, la présence de marches d'escalier semble indiquer le développement d'un stade initial d'instabilités. Ces résultats sont d'une grande importance pour l'analyse actuelle de l'aléa gravitaire au large de l'aéroport de Nice. Cependant, il sera important de comparer l'hypothèse du « lateral spreading » avec celle d'une instabilité plus profonde proposée par Leynaud and Sultan (2010) car elles n'impliquent pas les mêmes niveaux de risque pour la zone côtière. Ce lien entre morphologie et architecture des dépôts peut ainsi s'apparenter à un forçage interne pouvant favoriser les phénomènes de déstabilisation. Ce phénomène vient appuyer les observations faites plus à l'Est au large de Monaco par Migeon et al. (2011).

Les données Sparker ont également permis de proposer une cartographie des anomalies acoustiques dans la colonne d'eau (Fig. 2 et 4). Ces anomalies ont été reliées à des panaches de fluides au sommet du Delta du Var. Les petits panaches seraient corrélés aux sources d'eau douce sous-marines, en lien avec la nappe alluviale libre de surface pour les plus proches du littoral et avec la nappe alluviale captive profonde du Var pour ceux situés au-delà de 1 km du littoral. Les grands panaches semblent être en lien plus direct avec des zones interprétées comme riches en gaz par Sultan et al. (2010).

Enfin, ces données ont permis de définir l'extension spatiale et l'épaisseur des zones riches en gaz qui avaient été reconnues localement dans les sédiments par Sultan et al. (2010). Au large de Nice et Saint-Laurent-du-Var, elles apparaissent proches de la surface au niveau du plateau continental à partir d'une profondeur d'eau dépassant les 8 m. En direction du large, le front supérieur s'enfonce de manière progressive et discontinue dans les sédiments le long des clinoformes superficiels. Il atteint des profondeurs de 15 m au niveau du shelfbreak. Ces zones riches en gaz peuvent atteindre des épaisseurs de 15 à 30 m et ont des bordures latérales nettes ou prennent des formes lenticulaires.